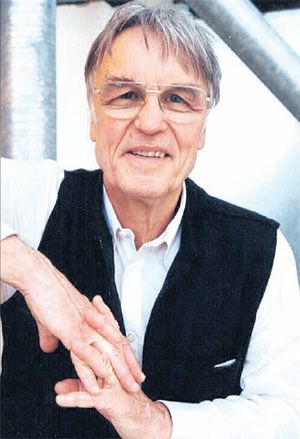

Ekkehart Krippendorff erkundet seit Jahrzehnten die Freiheitsversprechungen großer Dichtung. Shakespeare widmete er bereits zwei Bücher. Sein morgiger Vortrag: "Lachen und Mitdenken".

Ekkehart Krippendorff:: Shakespeare schreibt vor dem Hintergrund ständischer und klassenmäßig organisierter Gesellschaften, wo jede und jeder wusste, wo er oder sie hingehörte. Mit bedeutungsvoller Ausnahme der Clowns, die gewissermaßen frei zwischen den sozialen Schichten stehen und darum ihre Wahrheiten sagen können, kann fast jede seiner Figuren soziologisch eingeordnet werden.

Aber: Während die Tragödien starre soziale und politische Strukturen zur Voraussetzung gerade der Katastrophen haben, sind in den Komödien die Klassenschranken das, was Sie "verflüssigt" genannt haben – hier redet jeder mit jedem, und Witz, Verstand und das Gewicht von Argumenten sind völlig unabhängig vom gesellschaftlichen Rang! Und indem da jeder jede spielen oder sich in eine andere oder einen anderen spielerisch verwandeln kann, woraus ja ein Gutteil der Verwechslungskomik entsteht, können wir uns als Beobachter in alle Bühnenfiguren leicht hineinversetzen.

Darin sehe ich den befreienden und, wenn Sie so wollen, den "demokratischen" Charakter des Shakespeare-Theaters: Es werden uns viele Perspektiven vorgeführt, wir können uns im Anschluss an ein Stück aufs Schönste über diese Menschen unterhalten; jeder hat ein Stück weit recht, jede Meinung enthält etwas Wahrheit – und aus solcher Toleranz entsteht die Möglichkeit politischer Öffentlichkeit, der Diskussion, einer demokratischen Kultur. Und das enthält, so scheint mir, genügend Widerstandspotenzial gegen das, was Sie als postmoderne Gesellschaft der Beliebigkeit und der Konturenlosigkeiten andeuteten.

Standard: Auf deutschsprachigen Bühnen regiert das sogenannte "Regietheater". Dieses meint Eigenmächtigkeiten der Textaneignung et cetera. Wie strapazierfähig erscheinen Ihnen Shakespeares Komödientexte? Gibt es einen Deutungszwang, der die Verdrießlichkeiten unserer Wohlstandsgesellschaften nach Illyrien, Böhmen oder Wien zurückübersetzt?

Krippendorff: Wie Sie selbst wissen: ein derzeit unendliches Thema. Ich gehe davon aus, dass jede Inszenierung "Regietheater" ist. Man kann auf der Bühne nichts "vom Blatt spielen", ohne eine je eigene, zeitgeistige Lesart mitzubringen.

Für mich ist das Kriterium für das, was Sie "Eigenmächtigkeit" nennen, die Ernsthaftigkeit der Beschäftigung mit einem gegebenen Stück – dazu gehört nicht zuletzt Zeit: Shakespeare will und muss studiert, erarbeitet werden. Alles hat bei ihm Bedeutung, und man kann ihn nicht in einer raschen Probenzeit übers Knie brechen. Man kann seine Stücke überall, in jedem Kostüm und zu jeder historischen Zeit spielen lassen – nur muss es begründet sein; ein aufgewecktes Publikum merkt sehr wohl, ob es mit "Regieeinfällen" abgespeist wird. Von Brecht stammt der schöne Satz: "Wir können den Shakespeare verändern, wenn wir ihn verändern können." Und dazu gehört eben etwas mehr als Einfallsreichtum oder Regie-Originalität.

Standard: Harold Bloom sprach einmal davon, dass Shakespeare uns alle "erfunden" habe. Man denkt dabei an Hermann Brochs Wort über den jungen Hofmannsthal, als er meinte: Hofmannsthals Dichtungen erwecken den Anschein, wir würden alle nur "geträumt" ... Ein Gedanke, der bei Shakespeare weiterhilft?

Krippendorff: Er interessiert mich insofern, als es da nicht nur um Shakespeare geht: Große Literatur gibt uns armen Durchschnittsmenschen Sprache und Bilder, durch die wir die Welt überhaupt zu sehen und dann in ihrer Komplexität und Tiefe zu verstehen beginnen. Diese Sinnstiftung durch Kunst bzw. Literatur hat Bloom wohl gemeint mit Shakespeares "Erfindung des Menschlichen". Für mich ist dieser vor allem der "Erfinder der Liebe" – von Romeo und Julia, Rosalind und Orlando, Benedick und Beatrice ...

Standard: Wie sehr nehmen Sie überhaupt Anteil an der Bühnenpraxis unserer Tage, soweit sich diese eben auf Shakespeare bezieht?

Krippendorff: Ich habe das Privileg, in Berlin zu leben, das quantitativ die wohl größte deutschsprachige Theaterlanschaft darstellt. Leider aber eben auch nur quantitativ. Viel Gutes passiert in der "Provinz" der deutschen Stadttheater und entgeht mir – so wie auch viele der guten Arbeiten kleiner Bühnen, die ein von den großen Theatern sich deutlich unterscheidendes lokal-loyales und engagiertes Publikum mit ihren Produktionen bedienen; da gibt es viel Theater-Enthusiasmus, der den Großen fehlt.

Aber generell scheint sich das "offizielle" deutsche Theater gegenwärtig – ich würde sagen: seit der "Wende" 1989 – in einem Tal zu befinden, es weiß nicht mehr, was es soll und warum. Das ist niemandes Schuld und ist unabhängig von den Subventionskürzungen. Das sind Konjunkturen. Heute ist man schon erleichtert, wenn man nicht frustriert aus einer Vorstellung kommt.

Standard: Heiner Müller zitierte einmal T. S. Eliot – Shakespeare hätte das relative Glück gehabt, kein "historisches" Bewusstsein zu besitzen – für ihn waren noch die Römer Engländer in Toga ...! Konnte Shakespeare deshalb – bis heute – für uns "mythenbildend" bleiben?

Krippendorff: Von Heiner Müller sah ich soeben im Deutschen Theater in Berlin eine sehr intelligente Gotscheff-Inszenierung seiner Titus Andronicus-Bearbeitung.

Müller war bekanntlich – und das spricht natürlich für ihn – ein großer Shakespeare-Bewunderer. Aber in dem "Ein Shakespeare-Kommentar" genannten Stück hat ihn dieser glatt deklassiert: Außer einer manieriert-mächtigen Sprache voller Tiefsinn hat Müller dem blutrünstigen Stück trotz seiner und unser aller furchtbaren Erfahrungen des 20. Jahrhunderts keine neuen Erkenntnisse über die "Anfänge der Krankheit unserer Zeit" abgewonnen. Natürlich wird man Müller spielen müssen, aber er wird rascher zu Geschichte werden als Shakespeare; der scheint ihn schon heute zu überleben.