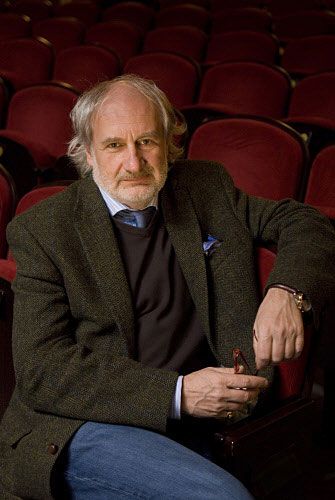

Der Mond über Soho: Michael Schottenberg inszeniert Brecht.

Standard: Das Wiener Volkstheater konzentriert sich seit neuestem wieder vermehrt auf Brecht. Das Haus hat eine schöne Tradition zu wahren: Schon unter Gustav Manker hat man den Brecht-Boykott erfolgreich unterlaufen. Ist die Ansetzung der "Dreigroschenoper" der Versuch, das Kulinarische mit dem Gesellschaftskritischen kassenfreundlich zu verbinden?

Schottenberg: Brecht ist seit dem Zusammenbruch des Kapitalismus der Autor der Stunde: Er wurde irgendwann nicht mehr so viel gespielt, weil der Kommunismus verdampft war. Nun scheint sich etwas einzulösen von dem, was der Mann gewusst hat - lange bevor unsere Kapitalisten die Bühne betreten haben. "Was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank": Das sind Merksätze, die heute erfunden worden sein könnten. Die Dreigroschenoper ist ein Thesenstück, nicht wirklich ein schlüssig gebautes Stück. Aber umso schöner: eine amorphe Moritat! Die Gangster verkrochen sich in den 1930er-Jahren in den finsteren Gassen, im Laternenlicht spazierten ein paar Vereinzelte. Heute stehen sie alle im grellen Licht!

Standard: Wie sehen die Gangster in Soho heute aus?

Schottenberg: Sie sind verwechselbar, Yuppies oder Bobos, die in keinem Zigarrenclub Aufsehen erregen würden. Das ist nur nicht sehr theatralisch. Wir haben jetzt ein Setting vom Charme eines Finanzamtes gewählt: Auf der Bühne steht ein kahler, desillusionierender Raum. Nichts lenkt vom Stoff ab, es gibt keinerlei Stolpersteine für Augen und Hirn. Warum faszinieren die Figuren trotzdem? Weil sie einander grandiose Dinge sagen, weil sie einander Ungeheuerlichkeiten und Frechheiten zuflüstern, die einem den Boden unter den Füßen wegziehen - und weil sie diese ewig guten Lieder singen. Die Gangster teilen die Welt unter sich auf. Ich versuche, das Stück so unkulinarisch wie möglich zu inszenieren, weil ohnehin fette Kulinarik drinsteckt.

Standard: Stattdessen passiert was?

Schottenberg: Die Schauspieler stehen hinter versenkbaren Mikrofonen. Es findet eine Art theatrale Vorlesung statt. Einzig Mackie Messer (Marcello de Nardo) sticht aus dem Konzert der Austauschbaren heraus: der Außenseiter als Edelgangster, das schöne Alphatier, das sich über Frauen definiert. Dafür habe ich mir einen Popstar ausgedacht: einen Iggy Pop, jemanden, der Sex hat, der schrill ist.

Standard: Das Publikum gerät nicht in die Verlegenheit, romantisch glotzen zu müssen?

Schottenberg: Null. Es ist auch die ganze Zeit hell auf der Bühne. Unser Bettlerkönig Peachum verteilt keine Krücken und Augenklappen, sondern operiert Leuten die Arme ab. Ein Organhändler, der einen bei ihm hereinschneienden Yuppie mit Salzsäure überschüttet. Die übrigen Bettler habe ich gestrichen: Die liegen als Leichen im Kühlhaus herum. Anders erscheint mir unsere kalte Welt nicht darstellbar.

Standard: Ist nicht überhaupt die politische Aussageweise des Wiener Volkstheaters härter, unverstellter und direkter geworden?

Schottenberg: Vielleicht sind wir bedingungsloser geworden. Vielleicht sind es aber auch glückliche Zeiten für die Kunst. Wir probieren junge Schauspieler und Regisseure aus, die ihre direkte Sicht auf die Verhältnisse einbringen. Vielleicht sind wir auch nur verzweifelter geworden, arbeiten uns an der Welt ab und haben fallweise radikalere Lösungen parat. Meine Dreigroschenoper soll eine unterkühlte Expertise sein. Je verwirrender die Zeiten, desto mehr sehnt man sich nach einer zweistündigen Denkaufgabe auf der Bühne: Der politische Vorgang muss konkret und überschaubar sein. Das Gerede der Bankleute und Ökonomen im Fernsehen ist vollkommen unenträtselbar geworden. Gegen die Zeit im Bild ist jedes Jelinek-Stück überschaubar: Der Moderator ist ratlos, der Kommentator ist ratlos, der Bankfachmann weiß nicht weiter, und die Opernballmutter kennt sich am wenigsten aus. Die Zeit hält den Atem an. Da bildet das Theaterpublikum eine auf Zeit verschworene Gemeinschaft, die ein gemeinsames Erlebnis sucht und es bekommt.

Standard: Das Publikum nimmt Ihr Angebot an?

Schottenberg: Es läuft brillant. Nach den ersten drei Monaten verzeichnen wir enorme Zuwächse. Wir haben allein im Haupthaus eine Auslastung von 80 Prozent. Wir setzen im freien Verkauf mehr Karten ab, als fast alle anderen Häuser Sitzplätze haben.

Standard: Was Ihr Haus nicht des Problems seiner chronischen Unterdeckung enthebt?

Schottenberg: Schön langsam wird es mir langweilig. Die Botschaft verpufft, und irgendwann verschreckt man das Publikum damit. Wir schleppen jedes Jahr die Indexabgeltung mit uns mit: Sie ist uns nie im Entferntesten abgegolten worden.

Standard: Wie fangen Sie das auf? Sie können doch nur beim künstlerischen Etat streichen.

Schottenberg: Im Gegenteil, wir werden nächstes Jahr mehr Produktionen herausbringen. Wir investieren. Investition in die Kunst, das ist das einzige Gut, das wir haben. Ich wurde bis jetzt noch nie dafür belobigt, dass ich so brav gespart habe. Wir müssten ja jeden "Maecenas"-Preis gewinnen. Wir drehen alle möglichen Rädchen, sogar die verstecktesten. Aber wie soll ich das in Richtung Kulturpolitik kommunizieren?

Standard: Wann soll die bauliche Sanierung Platz greifen?

Schottenberg: Alle 30 Jahre gehört ein historisches Gebäude renoviert. Im nächsten Jahr sind es bei uns 31. Das Gesetz erlegt uns bis 2015 eine Reihe von Auflagen auf. Die Technik muss renoviert werden. Wir sprechen bei der Generalrenovierung von einem Volumen von 30 bis 35 Millionen Euro, das laut Expertise sein muss. Dazu brauchen wir dringend ein Depot: Den Zubau könnten wir in ein- und demselben Vorgang installieren, der würde uns die Lagerung von Dekorationen ermöglichen, wir könnten mehr und länger Repertoire spielen. Das haben wir alles deponiert; gleichzeitig arbeiten wir an der Gründung eines Fördervereins, sodass wir 2014, zum 125-Jahr-Jubiläum, den Spatenstich setzen können. Vorher ist die Unternehmung nicht realistisch. (Ronald Pohl, DER STANDARD/Printausgabe 13. Dezember 2011)