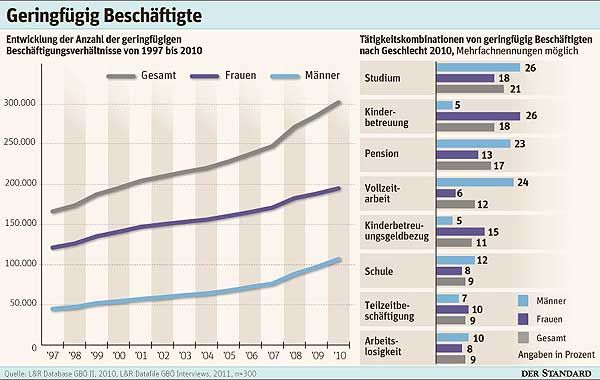

Wien - Es ist eine stark ideologisch besetzte Diskussion: Ist es zu begrüßen, dass die Zahl der geringfügig Beschäftigten seit 1997 um 140.000 stark gestiegen ist? Im Vorjahr wurde erstmals die 300.000er-Grenze überschritten, 66 Prozent davon sind Frauen. Die Betroffenen sind jedenfalls durchaus zufrieden, zeigt eine aktuelle Studie der L&R Sozialforschung im Auftrag des Sozialministeriums.

Auf einer Skala von eins bis vier geben sie im Schnitt die Note 1,43 -und das, obwohl sie oft für die Jobs überqualifiziert sind. 80 Prozent der 300 Befragten wollen kein Standardbeschäftigungsverhältnis, nur 14 Prozent wünschen sich ein solches "sehr". Diese Zahlen haben sich im letzten Jahrzehnt kaum verändert.

Die Studie zeigt auch die kontroversielle Debatte um diese Arbeitsverhältnisse auf. Würden auf der einen Seite etwa die Schaffung von Jobs hervorgehoben, neue Chancen am Arbeitsmarkt oder auch eine mögliche "Brückenfunktion" zur Aufnahme regulärerer Beschäftigungsverhältnisse, würden andererseits kritische Fragen von "Working Poor" und Prekaritätsrisiken focussiert. Geringfügige Beschäftigung sei per Definition mit geringen Einkommen gleichgesetzt.

Weiterhin Trend zur Zunahme

Beispiellose Steigerungsraten dieser Form der atypischen Dienstverhältnisse hatte es in Österreich 2008 und 2009 mit Zuwächsen von 9,6 beziehungsweise 5,2 Prozent bei den "Geringfügigen" gegeben, geht aus der vorliegenden Studie hervor.

Anfang 2010 waren immer noch 66 Prozent der geringfügig Beschäftigten Frauen - vornehmlich in Dienstleistungs- und Verkaufsberufen, Büroberufen und Hilfsarbeiten. Akademische Berufe, die mit einem Anteil von nur acht Prozent an vierter Stelle liegen, wurden wiederum hauptsächlich von Männern ausgeübt. Deutlich gestiegen sind geringfügige Dienstverhältnisse bei Jugendlichen (bis 24 Jahre). Überdurchschnittliche Zuwachsraten in Österreich erwarten die Autoren weiterhin bei Männern, die im Schnitt zwischen einem und drei Prozentpunkten über denen der Frauen liegen dürfte.

Inhomogene Gruppe

Bei näherer Betrachtung zeigen sich die geringfügig Beschäftigten als inhomogene Gruppe. Nur 44 Prozent beziehen ausschließlich ein Einkommen aus geringfügiger Beschäftigung (die Grenze dafür liegt derzeit bei 376 Euro im Monat). 23 Prozent der Männer und 17 Prozent der Frauen verdienen sich in der Pension etwas dazu. Zehn Prozent der Männer und acht Prozent der Frauen bessern ihr Arbeitslosengeld auf. 12 Prozent aller geringfügig Beschäftigten gehen zusätzlich einem Vollzeitjob nach. Am häufigsten werden geringfügige Jobs aber erwartungsgemäß von Studenten und - bei Frauen - während Kinderbetreuungsverpflichtungen ausgeübt.

Einkommenssituation

Durch die diversen Tätigkeitskombinationen (und Sozialleistungen) sieht die Einkommenssituation der Geringfügigen nicht ganz so trist aus wie man vielleicht meinen könnte. Das Medianeinkommen (50 Prozent haben mehr, 50 Prozent weniger) lag 2009 bei 1167 Euro netto im Monat. Nur ein Drittel des also im Schnitt im geringfügigen Job. Zum Vergleich: Bei der Gesamtbevölkerung lag das Medianeinkommen im gleichen Jahr bei 1657 Euro netto monatlich.

Ausschließlich unfallversichert

Sozialversicherungsrechtlich sind geringfügig Beschäftigte, so sie nicht mehrfachversichert sind, ausschließlich unfallversichert. Sie sind aber nicht in die Krankenversicherung inkludiert, erwerben auch keine Pensions-Beitragszeiten. Seit 1998 besteht aber ein "opting in" für die freiwillige Kranken- und Pensionsversicherung. Eine Möglichkeit des Eintritts in die Arbeitslosenversicherung besteht grundsätzlich nicht. Werden mehrere geringfügige Beschäftigungen parallel ausgeübt und wird dabei die Geringfügigkeitsgrenze überschritten, besteht eine Pflichtversicherung zur Kranken- und Pensionsversicherung. Ebenso beitragspflichtig ist das geringfügige Einkommen, wenn es neben einem vollversicherten Beschäftigungsverhältnis verdient wird.

Arbeitszufriedenheit und psychische Belastung

42 Prozent der befragten Männer und Frauen arbeiten hauptsächlich zu so genannten Tagesrandzeiten - morgens bis 8:00 Uhr oder abends nach 18:00 Uhr. Die Autoren haben auch die Zufriedenheit der Befragten mit der Anzahl der Wochenstunden evaluiert. Nur zwölf Prozent der Befragten würden gerne um bis zu 14 Wochenstunden mehr arbeiten und weitere zehn Prozent um mehr als 14 Wochenstunden.

Ein Viertel der Befragten fühlt sich "mehrheitlich psychischen Belastungen im Arbeitsleben wie beispielsweise Stress und Zeitdruck" ausgesetzt. Migranten fühlen sich mit 44 Prozent signifikant stärker belastet. Das Alter hat einen leichten Einfluss: Über 50-jährige Befragte empfinden relativ seltener Stress und Zeitdruck als Belastung in ihrem Arbeitsleben. Auch die Zeit wann gearbeitet wird, beeinflusst das Empfinden von Belastungen: 39 Prozent der Studienteilnehmer, die mehrheitlich Schicht-, Nacht- und/oder Wochenendarbeit ausüben, fühlen sich durch Stress und Zeitdruck belastet. Das trifft auf lediglich 18 Prozent zu, die keine solche Arbeitszeit haben. Eine Rolle spielt ebenso die Arbeit zu Tagesrandzeiten, die mit einer erhöhten psychischen Belastung einhergeht (38 Prozent versus 16 Prozent).

Fehlende Entwicklungsmöglichkeiten

Schlecht sieht es bei den beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten von geringfügig Beschäftigten aus, resümieren die Autoren. Vor dem Hintergrund der gegebenen niedrigen beruflichen Qualifikationsstruktur in der Gruppe müsse davon ausgegangen werden, dass vergleichsweise wenig berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, beispielsweise im Bereich Weiterbildung vorhanden sind. Die Studienergebnisse bestätigen das: drei Viertel der Befragten geben an, keine solchen Möglichkeiten zu haben. (APA/red, DER STANDARD, Printausgabe, 4.1.2012)