Meine Rekrutierung ist ein schönes Beispiel dafür, wie die alte Ordinarienuniversität funk-tionierte. Ich hatte am Ende meines ersten Studiensemesters, des Wintersemesters 1964/65, eine Proseminararbeit abgegeben (handgeschrieben wie die der meisten anderen Studenten) und war zur abschließenden mündlichen Prüfung angetreten. Als ich dem Herrn Professor das Zeugnisformular überreichte (selbst ganz gewöhnliche Zeugnisse waren damals imposante hellgrüne Urkunden mit ganzseitigem Republiksadler und einer Zeile, in die "geboren ZU ..." einzutragen war), sah er, dass ich aus dem Salzkammergut stammte. Das schien bei ihm positive Assoziationen (Schloss Orth? Zaunerstollen? Die bemalten Totenschädel im Hallstätter Karner?) auszulösen. Er fragte mich, was ich bisher gemacht hatte, und ich erwähnte, dass ich Lehrer an einigen Zwergschulen im oberösterreichischen Sauwald gewesen war und als Fulbright-Stipendiat ein Jahr im amerikanischen Mittelwesten studiert hatte. Und dann kam aus heiterem Himmel die Frage: "Hätten Sie Interesse an einer Anstellung als wissenschaftliche Hilfskraft?" Ja, hatte ich, nicht nur, weil ich wie Wilhelm von Humboldt in Einsamkeit und Freiheit an der Veredelung des Menschengeschlechts mitwirken wollte, sondern weil mir bewusst war, dass ich mit dem, was ich mir als Lehrer im Sauwald erspart hatte, nicht sehr lange auskommen würde.

Eine Tasse Tee mittrinken

Am nächsten Tage meldete ich mich im Dekanat der "alten" Philosophischen Fakultät. Der Dekanatsdirektor, der jeden Professor (Professorinnen gab es nur ganz wenige), jeden Assistenten und jede Hilfskraft der damals noch das gesamte Spektrum der Wissenschaften von Archäologie bis Zoologie umfassenden Fakultät persönlich kannte, adoptierte mich freundlich als den neuen Lehrbuben des Pädagogischen Instituts. Der gerade vorbeikommende Dekan nahm eine Angelobung vor, die in ihrer Informalität und Kürze einer Nottaufe bedenklich nahekam. In weniger als 24 Stunden war der Statuswandel vom erstsemestrigen Studenten zum "staff member" der (damals gerade ihr 600-Jahr-Jubiläum feiernden) Universität Wien vollzogen.

Ironie des Schicksals: Eigentlich war ich nicht nach Wien gekommen, um Pädagogik zu studieren, sondern Englisch, das ich seit frühen Hauptschultagen liebte und nach einem Jahr in den USA auch ganz gut beherrschte. Als ich jedoch am Tag der Inskription zum Institut für Anglistik im 4. Stock des Neuen Institutsgebäudes NIG emporstieg, kam ich im 2. Stock am Institut für Pädagogik vorbei. Während ich die Aushänge am Institutsgang las – Pädagogik war für mich als Ex-Lehrer schließlich nicht irgendein Fach -, ging eine Tür auf. Die Institutssekretärin, die gerade mit einigen Studentinnen Tee trank, fragte mich, ob ich nicht auch eine Tasse mittrinken wollte. Ja, wollte ich, und so kam ich – wie Dante am Beginn der Göttlichen Komödie – vom "rechten Weg" ab, der zur Anglistik geführt hätte, und wurde Erziehungswissenschafter.

Lederherzen am Ellenbogen

Nach der Promotion folgte ein Jahrzehnt als Assistent, eine Spezies, von der Alois Brandstetter einmal lieblos meinte, man würde sie daran erkennen, dass sie mit Lederherzen auf den Ellenbögen ihrer in die Jahre gekommenen Sakkos dem Herrn Professor die Aktentasche zur Vorlesung trügen. Das blieb mir zwar erspart, aber ich musste für meinen Chef, der im "Who's who" unter Hobby "Die k. u. k. Marine" angegeben hatte, aus der Universitätsbibliothek jede Menge übergroße, verstaubte, seit Jahrzehnten nicht entlehnte Atlanten von Seeschlachten heranschaffen. Mit der Habilitation kamen die höheren akademischen Weihen des Dozenten, und nach einem Zwischenspiel als außerordentlicher Professor wurde ich schließlich "Lehrstuhlinhaber" und Ordinarius. Ich befürchte, ich habe diese Rolle als alter Achtundsechziger und habitueller Pulloverträger nie mit der "standesgemäßen" Gravitas ausgeübt. Wahrscheinlich habe ich zu viele englische "campus novels" gelesen, in denen das Universitätsleben und die professorale Existenz mit Witz und Selbstironie auf die Schaufel genommen werden. Für die Erhaltung meines sonnigen Gemüts war es von existenzieller Bedeutung, dass mir die Universität Oxford, meine zweite akademische Heimat, immer wieder – insgesamt sechs Jahre – die Gelegenheit bot, meine intellektuellen Batterien aufzuladen.

Im Brief, mit dem ich meine Berufung annahm, erklärte ich dem damaligen Wissenschaftsminister (unserem jetzigen Bundespräsidenten) Heinz Fischer, dass ich mir wie zwei meiner Vorgänger "einen starken Abgang" vorbehielt: Der eine, Vinzenz Eduard Milde, avancierte zum Erzbischof von Wien (dafür bin ich aber möglicherweise nicht fromm genug), der andere, Friedrich Wilhelm Förster, hatte sich schon früh durch eine Majestätsbeleidigung des deutschen Kaisers ausgezeichnet und musste schließlich als Pazifist in die Schweiz flüchten (ich habe allerdings nichts gegen die jetzige deutsche Kaiserin Angela). Ein weiterer Vorfahre am Pädagogischen Institut war Richard Meister, ein engstirniger Gegner der Wiener Gesamtschulreform der 1920er-Jahre, über dessen unrühmliche Rolle als antisemitischer universitärer Strippenzieher man in der gegenwärtigen Ausstellung über "Bedrohte Intelligenz" im Uni-Hauptgebäude aufgeklärt.

Etliche Semester verplempern

Mitte der 1960er-Jahre, also bevor jener globale universitäre Expansions- und Transformationsprozess begann, den der amerikanische Hochschulforscher Martin Trow mit der Formulierung "From Elite to Mass to Universal Higher Education" zusammengefasst hat, war die Universität Wien mit etwa 18.000 Studierenden zwar auch nicht gerade klein, aber - im Vergleich zum jetzigen Riesenbetrieb mit 92.000 Studierenden - dennoch über- und durchschaubar. "Bologna" war eine für ihre gute Küche und ihre linke Politik bekannte Stadt in Italien und noch nicht das Kürzel für jenen "Prozess", der im vergangenen Jahrzehnt die meisten Studiengänge in bürokratische Prokrustesbetten gezwungen hat. Studierende hatten ein hohes Maß an Selbstbestimmung, inklusive der Möglichkeit (wenn man sie sich leisten konnte), etliche Semester mit lustvollen transdisziplinären Erkundungen zu "verplempern", die Ordinarien hatten jede Menge Gelegenheiten, ihre professoralen Idiosynkrasien auszuleben (siehe meine Blitzrekrutierung).

Der von Trow aufgezeigte universitäre Kulturwandel hat inzwischen alle Aspekte des Wissenschaftsbetriebs nachhaltig verändert. Viele der alten amateurhaft-kollegialen Praktiken unterliegen nunmehr den Management-Imperativen von "accountability, performativity und efficiency". Mir blieb das Schicksal heutiger junger Sozialwissenschafter, die einen erheblichen Teil ihrer Arbeitskraft und Zeit in die Einwerbung und Abrechnung von außeruniversitären Forschungsmitteln investieren müssen, erspart; als ich mich habilitierte, war der Begriff "Drittmittel" noch gar nicht erfunden.

Als vergleichender Erziehungswissenschafter erforsche ich nunmehr seit mehr als vierzig Jahren das Phänomen Bildung und die Institution Schule in unterschiedlichen nationalen, kulturellen und politischen Kontexten. Ich wollte allerdings nie ein "akademischer Schreibtischtäter" sein, der sein Untersuchungsfeld bequem vom "elfenbeinernen Turm" aus auf der Basis von Literatur und Dokumenten studiert; ich betreibe Feldforschung vor Ort, vorwiegend in den Schrittmacher-Ländern der internationalen Schulentwicklung und den "big players" der OECD – Schweden, USA, England, Frankreich und Japan. Als ethnografischer "Fly on the wall" -Beobachter habe ich erkundet,

- was die Stockholmer Schulverwaltung tut, um der sozialen Segregation zwischen bestimmten Gesamtschulen entgegenzuwirken,

- welche Stimmung in den Lehrerzimmern englischer Schulen an späten Freitagnachmittagen herrscht,

- wie französische Vorschulkinder reagieren, wenn sie von der Schulglocke ihrer École maternelle vom Spiel im Hof in die Klasse zurückgerufen werden, oder

- wie es japanischen Oberstufenschülern geht, die am schulfreien Samstag sehr früh eineinhalb Stunden mit dem Bus zu einer "guten" Nachhilfeschule in der Nachbarstadt fahren. (Ich bin öfter mitgefahren: Es geht ihnen besser, als man aus europäischer Sicht vermuten würde.)

Für meinen Forschungsschwerpunkt war es unerlässlich, ins Ausland zu gehen. Es ist jedoch generell außerordentlich inspirierend und stimulierend, persönlich zu erfahren, mit welchem Selbstverständnis, mit welchen Methoden und unter welchen institutionellen Rahmenbedingungen anderswo Wissenschaft und Lehre betrieben werden.

Für Sozial- und GeisteswissenschaftlerInnen bietet insbesondere die Konfrontation mit der angloamerikanischen Universitätskultur die Gelegenheit, sich (grausam, aber wahr) der im deutschsprachigen Wissenschaftsbetrieb üblichen Humorlosigkeit zu entziehen. Bei einer Konferenz in Oxford, die die unterschiedlichen sozialwissenschaftlichen Herangehensweisen des deutschsprachigen und des angloamerikanischen Raumes zum Thema hatte, wiederholte sich x-mal das gleiche Muster.

Seriöse Gelehrsamkeit

Die deutschsprachigen Redner legten höchsten Wert auf seriöse Gelehrsamkeit (nicht selten mit Rückgriffen auf die antike Philosophie, und auch nicht selten von trister Monotonie), während die meisten der englischen und amerikanischen Referenten ihren Vortrag mit einem Witz begannen, der in brillanter Weise die zentrale Aussage ihres Referats andeutete. In einer Pause nahm mich ein sehr angesehener deutscher Kollege zur Seite und fragte mich besorgt: "Finden Sie nicht auch, dass diese Veranstaltung irgendwie unseriös ist?" Ich befürchte, meine Antwort "Ja, Gott sei Dank" hat ihn etwas befremdet.

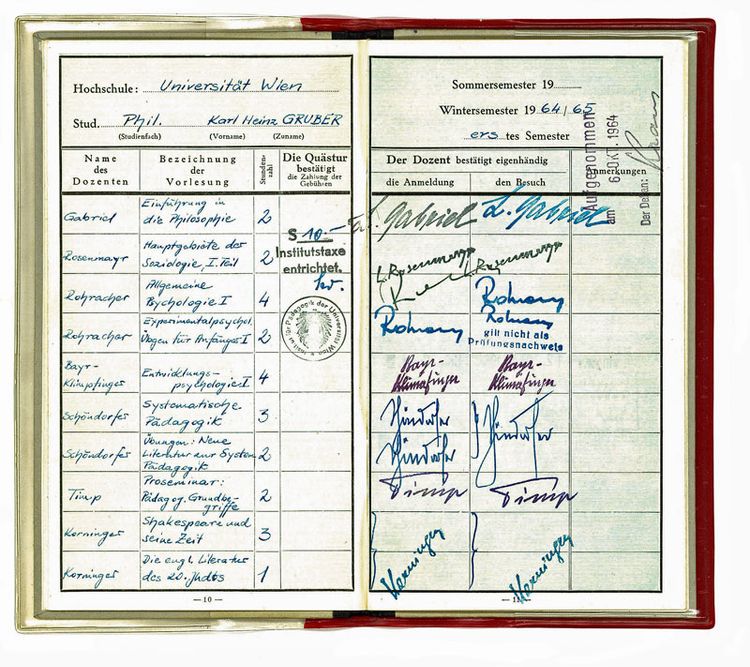

Die "klassische" Form der akademischen Wissensvermittlung, die Vorlesung, ist auch nicht mehr, was sie einmal war (oder hätte sein sollen). Als ich in den 1960er-Jahren studierte, verließ man sich nicht auf die Attraktivität der (nicht immer faszinierenden) professoralen Live-Performance. Um die Studierenden zum Besuch der Vorlesungen zu bewegen, gab es die Praxis der "Testur". Zu Semesterbeginn musste man sich vom Professor die "Antestur", eine Unterschrift im Studienbuch, holen ("moderne" Professoren verwendeten Namensstempel) und zu einem nicht genau vorhersehbaren Vorlesungstermin gegen Semesterende die "Abtestur"; nur mit beiden Eintragungen war die Inskription gültig. Das füllte die Hörsäle mit "sekundär-motivierten" Studenten. Es gibt die (angeblich wahre) Geschichte vom Studenten, der im Institutsgebäude in der Liebiggasse zu einem alten Mann sagte: "Geh Alter, da hast fünf Schilling, kannst mir die Testur vom Meister besorgen?" (Ja, der Obige.) Der Alte nahm das Geld, unterschrieb das Studienbuch und sagte giftig: "Der Professor Meister bin ich, aber die fünf Schilling kriegen Sie nicht mehr!"

Römische Nummerierung

Manchmal waren die Studierenden zwar wissensdurstig, fanden aber den Hörsaal nicht. So tauchten einmal zwei Studentinnen in meiner Sprechstunde auf und beklagten sich, dass es den Hörsaal, in dem meine Vorlesung "angeblich" stattfand, nicht gab. Als ich ihnen erklärte, dass der betreffende Hörsaal 50 im Uni-Hauptgebäude oberhalb des Theologischen Dekanats sehr wohl existierte, protestierten sie. Sie wären dort gewesen, aber dort oben gäbe es nur den Hörsaal "L". Die beiden hatten in ihrer Schulzeit nicht Latein gelernt, sich nie mit "duodeviginti", "XXIX" und "quinquaginta" herumplagen müssen und waren mit der alten römischen Nummerierung der Hörsäle überfordert.

Im Rahmen einer Generalsanierung des Uni-Hauptgebäudes am Ring wurde nicht nur die Hörsaalnummerierung modernisiert, die Universitätsverwaltung unternimmt neuerdings beachtliche Anstrengungen, die Studierenden von den Hörsälen – ja, fernzuhalten. Um die lästige Logistik von Großvorlesungen in den Griff zu bekommen, legt man den Hochschullehrern nahe, ihre Vorlesungen per Videostream aufzuzeichnen und ins Internet zu stellen. Dieses Arrangement mag berufstätigen Studierenden entgegenkommen, weil man, wann und wo auch immer und beliebig oft, die Aufzeichnung abrufen kann. Ich halte diese Vorlesungskonserven dennoch für unbefriedigend. Es ist vielleicht ein bisschen gewagt, die persönliche Vorlesungsteilhabe mit "real sex" und die gestreamte Aufzeichnung mit einem Pornovideo zu vergleichen, aber abgesehen davon, dass die Qualität der Aufzeichnungen oft zu wünschen übrig lässt, werden die Studierenden um die sinnliche Erfahrung eines lebendigen kollektiven Denkprozesses gebracht. Die Lehrenden wiederum verlieren das unmittelbare Feedback durch die – Verständnis oder Unbehagen ausdrückende – Körpersprache des Auditoriums. Außerdem kann man im Hörsaal zufällig oder absichtlich neben der netten Kärntnerin oder dem clever wirkenden Oberösterreicher zu sitzen kommen ...

Lieblingshörsaal Anatomisches Theater

Als Pädagogikprofessor, der Großvorlesungen für die Hundertschaften von Lehramtsstudierenden zu halten hatte, kam ich um das Auditorium maximum, den größten Hörsaal der Uni, nicht herum. Da das Audimax üblicherweise voll besetzt war, stellte ich einmal erstaunt fest, dass -wie ein magischen Kornkreis – in einem runden Areal die Sitze frei gelassen wurden. Etwa später erblickte ich plötzlich mittendrin ein Bein auf der Bank, und schließlich richtete sich der Sandler auf, der (was im Winter nicht selten vorkam) dort geschlafen hatte und wegen seines etwas strengen Geruchs einen studentischen "cordon sanitaire" bewirkt hatte. Nach einigen Minuten hob er seine Hand. Studentenfreundlich wie immer fragte ich: "Ja bitte?" Darauf sagte er zum Gaudium der Studierenden: "Bitte net so vü Fremdwörter!" He may have had a point.

Mein Lieblingshörsaal war allerdings das Anatomische Theater auf dem AKH-Campus: halbrund, mit weißen, steil aufsteigenden, für die Studenten leider ziemlich unbequemen und damit das Einschlafen behindernden Bankreihen. Zwar ist nach Shakespeare ohnedies die ganze Welt Bühne, aber dieser Hörsaal, der dem großen Pathologen Carl von Rokitansky gewidmet ist, eignete sich vortrefflich für die Umsetzung meiner Vorstellung von der Vorlesung als dramaturgisch inszeniertem, solidarischem Lernprozess. Manchen Studierenden ist dieser Hörsaal allerdings vielleicht bloß deswegen in Erinnerung, weil einmal mitten in meinem Vortrag eine große Ratte seelenruhig, das heißt, bis die Studentinnen zu kreischen begannen, hinter mir, zwischen Pult und Tafel, den Raum durchquerte. Als ich den Vorfall meldete, meinte der Pedell eher anerkennend als entsetzt: "Was, der Ratz lebt noch immer?" Im jetzigen "goldenen" Jubiläumssemester halte ich meine (Abschieds-?)Vorlesung im berühmt-berüchtigten Hörsaal 1 des NIG, der als Ort der aktionistischen "Uni-Ferkelei" des Jahres 1968 in die österreichische Kulturgeschichte eingegangen ist – bis jetzt ohne Nagetier und immer vollständig bekleidet.

Nur so weiter!

Hat man sich seinerzeit als Lehrender auf das (für Selbsttäuschung anfällige) "Gefühl" verlassen müssen, dass die Vorlesung gut gelaufen ist, erhält man nunmehr ein nüchternes, unverbrämtes Feedback über die studentische Zufriedenheit. Die Studierenden beurteilen am Semesterende die Lehrveranstaltungen via Internet elektronisch und anonym nach einer fünfstufigen Notenskala. Mindestens so interessant wie das Gesamtkalkül "Insgesamt halte ich diese Lehrveranstaltung für sehr gut ... sehr schlecht" sind die Eintragungen in der Rubrik "Persönliche Bemerkungen an den Lehrenden", bei denen die Studierenden im Schutze der Anonymität ihrem Frust oder ihrer Begeisterung freien Lauf lassen können. Vor einigen Semestern habe ich die Eintragung "Nur so weiter, Herr Professor ..." bekommen.

Ich bin mir noch immer nicht ganz sicher, wie das zu verstehen war. (Karl Heinz Gruber, DER STANDARD, 18.4.2015)