Bis zum 10. September ist in Astana, der Hauptstadt von Kasachstan, noch die Weltausstellung zum Thema "Energie der Zukunft" zu sehen. Für den riesigen Ex-Sowjetstaat zwischen Europa und China mit dem extrem kontinentalen Klima eine große Chance, sich international zu präsentieren. Für die Österreicher, die nicht gerade im Energiegeschäft tätig sind, ist das erdölreiche Land eine klassische "Terra incognita". Dabei verbindet uns in der Geschichte viel mehr, als man gemeinhin annehmen möchte.

Kriegsgefangene hinterlassen Spuren

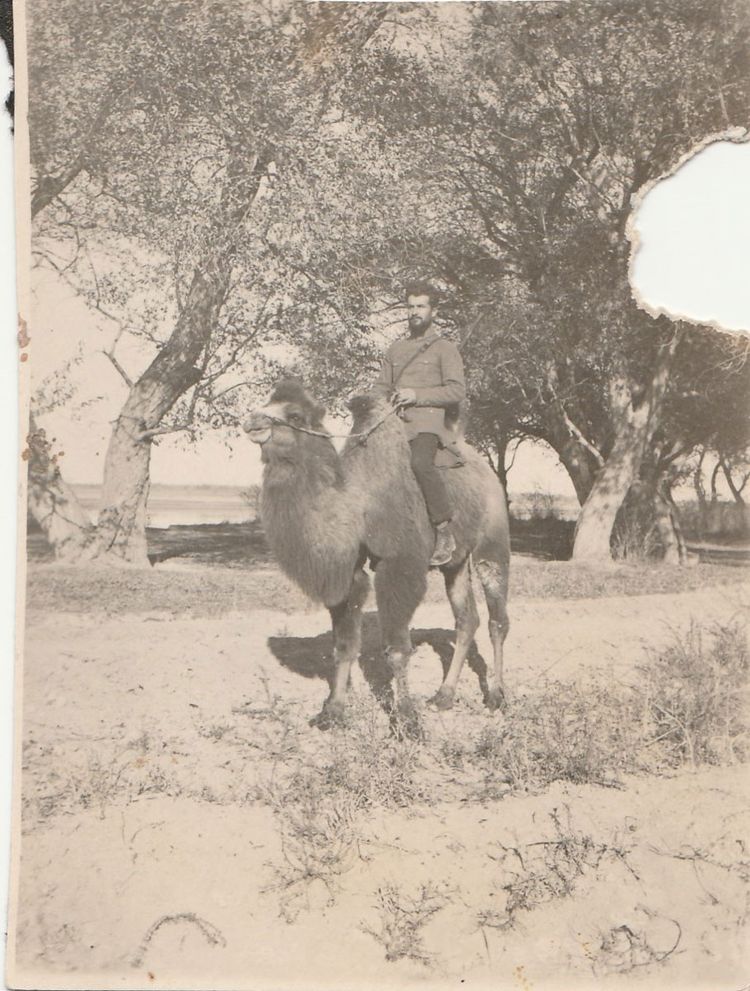

Etwa 200.000 Soldaten der k. u. k. Armee gerieten im Ersten Weltkrieg in russische Kriegsgefangenschaft und waren lange Jahre im zentralasiatischen Turkestan interniert, zu dem auch das südliche Kasachstan gehörte. Der Bregenzer Osteuropa-Historiker Peter Felch hat entdeckt, dass überdurchschnittlich viele Vorarlberger darunter waren, und ihr Schicksal in einer Ausstellung aufgearbeitet. Auf seinen Recherchen basiert der Dokumentarfilm "Es geht mir gut, ich komme bald" von Doris Kittler und Benjamin Epp (2016).

An die 300 österreichische Kriegsgefangene waren es auch, die vor genau 100 Jahren ganz im Osten von Kasachstan, im Altai-Gebirge, eine 57 Kilometer lange Straße zwischen Urunchaika und Tschingistai errichteten. Straße und Brücken in der malerischen Gebirgs- und Seenlandschaft sind teilweise noch benützbar. Die ukrainisch-österreichische Dokumentarfilmerin Lana Berndl hat vor Ort unter abenteuerlichen Umständen die Spurensuche aufgenommen und festgestellt, dass die Straße nach wie vor "österreichische Straße" genannt wird, von den Russen auch als Staroawstrijka ("Altösterreicherin") bezeichnet wird. Nur die etwa 30 Holzkreuze auf dem österreichischen Kriegsgefangenen-Friedhof in Katon-Karagai sind inzwischen verrottet. Berndls Film "The Austrian Road" gastierte mit Erfolg auf internationalen Filmfestivals von Athen bis Bangladesch.

Auch im südwestlichen Kasachstan hinterließen österreichische Kriegsgefangene ihre Spuren. In Mangghystau steht auf einem Soldatenfriedhof eine etwa sechs Meter hohe Stele mit der Aufschrift "Öst.-ung. Soldaten 1915".

Wenige Jahre später trug sich ein seit 1926 in Charkow lebender Wiener Bergsteiger in die sowjetische Alpinchronik ein. Dem 1904 in Meran geborenen Franz-Josef Sauberer gelang 1931 die Erstbesteigung des Khan-Tengri (7.010 Meter) im Tien-Shan, zusammen mit zwei sowjetischen Bergsteigern. Der Khan-Tengri galt damals als höchster Berg des Tien-Shan-Gebirges und liegt genau am Dreiländereck Kasachstan, Kirgisistan und China. Die Sowjets dankten es ihm nicht – Sauberer wurde 1937 zusammen mit anderen österreichischen und russischen Bergsteigern als Spion verhaftet. Er hatte Glück und wurde nach einigen Monaten "nur" des Landes verwiesen. Sauberer kam dann 1944 bei einem Luftangriff auf Wien ums Leben.

Gründung einer Agrarkolonie

Wenig Glück hatten jene Auswanderer aus Österreich, die im März 1926 in der Nähe der damaligen kasachischen Hauptstadt Ksyl-Orda eine landwirtschaftliche Kolonie gründeten. Perspektivlosigkeit in der Heimat, verbreitete Auswanderungspropaganda und eine geschickte Strategie des Obmanns der Republikanischen Vereinigung ehemaliger Kriegsteilnehmer und Kriegsopfer namens Karl Uhl verschafften der "Uhlfeld-Aktion" regen Zulauf aus ganz Österreich.

Der gelernte Schlosser Uhl, ehemals Lagerarbeiter der Gemeinde Wien, glaubte, das Land zu kennen – er war als Kriegsgefangener in Kasachstan interniert gewesen. Die sowjetische Seite spielte mit – sie stellte den Österreichern ein mehr als 25 Quadratkilometer (!) großes Siedlungsgebiet am Syr-Darja in der Nähe der Stadt Perowsk zur Verfügung, die mit ihrer Erhebung zur Hauptstadt der kasachischen Teilrepublik den neuen Namen Ksyl-Orda ("Rote Armee") erhalten hatte. Der Pachtzins war niedrig, Kredite wurden gewährt, der Boden war allerdings nicht gerodet und – wie sich herausstellte – trotz Bewässerung wenig fruchtbar. Das Motiv der sowjetischen Seite war die Zufuhr von Kapital, moderner Technik und Know-how. Jeder Einwanderer musste ein Kapital von 1.000 Schilling vorweisen.

Finanzierte Auswanderung

Wer so viel Geld hatte, brauchte nicht auswandern, schon gar nicht in die Sowjetunion. Uhl übte über die Presse, in Versammlungen und Straßendemonstrationen massiven Druck auf die Regierung aus, die sich schließlich breitschlagen ließ und die Finanzierung der Aktion übernahm – zusammen mit der Gemeinde Wien und der Arbeiterkammer. Die Arbeitsmarktpolitik der Regierung Ramek lief darauf hinaus, sich der radikalsten Elemente durch Auswanderung zu entledigen, indem die öffentliche Hand das von sowjetischer Seite geforderte Kapital zur Verfügung stellte, das pro Person ungefähr der Arbeitslosenunterstützung für ein Jahr entsprach.

So brachen am 4. März 1926 etwa 210 Auswanderer, meist arbeitslose Handwerker, darunter auch Kürschner, Sattler, Musiker, Drucker, jedoch wenige Landarbeiter und Bauern, nach Zentralasien auf. Auch Familien mit Frauen und Kindern waren dabei. Ein Ehepaar verließ den Transport bereits vor der Ankunft in Ksyl-Orda am 31. März, andere traten bald darauf die Rückfahrt an.

Viele Handwerker hatten keine Lust, Feldarbeit zu leisten, sie versuchten, in den Städten Arbeit zu finden, was nur wenigen gelang. Die Deserteure verkauften ihre letzten Habseligkeiten, fallweise auch Werkzeuge, die der Kolonie gehört hatten, auf dem Markt und finanzierten sich so die Rückfahrt bis Moskau. Die österreichische Gesandtschaft hatte ihre liebe Not mit der Rückbeförderung der Leute nach Österreich. Gleichzeitig reisten laufend Nachzügler aus Österreich in die Kolonie, im September sogar ein zweiter Transport von Familienangehörigen mit circa 90 Teilnehmern – wieder mit staatlicher Finanzierung.

Der Zerfall der Kolonie

Während die Kolonieleitung noch von Industrialisierungsplänen fantasierte, Ziegelfabriken, Brauereien oder Kraftwerke errichten wollte, wozu noch mindestens 1.000 Einwanderer aus Österreich geholt werden sollten, zerfiel die Kommune Uhlfeld in Fraktionen. Angesichts einer parlamentarischen Anfrage und anhaltender negativer Berichte in österreichischen Zeitungen entsandte das Bundeskanzleramt im Sommer einen Mitarbeiter der Moskauer Gesandtschaft zur Berichterstattung in die Kolonie. Legationsrat Karl Hudeczek berichtete von Problemen, hielt aber die Kolonie für lebensfähig. Im Herbst entzog die kommunistische Fraktion unter den Kolonisten Uhl das Vertrauen. Die Vollversammlung wählte den Kommunisten Ludwig Kern zum Obmann, doch die neue Leitung konnte das Ruder nicht mehr herumreißen. Nach knapp einem Jahr verweigerte die sowjetische Seite der Kolonie, die bereits alles, was irgendwie möglich war, verpfändet hatte, weitere Kredite. Am 27. März fassten die verbliebenen Mitglieder den unvermeidlichen Auflösungsbeschluss.

Die lokalen Behörden legten den verbliebenen Kolonisten nahe, sich Arbeit in verschiedenen Städten der Sowjetunion zu suchen oder sich zu Handwerkergenossenschaften zusammenzuschließen. Es konnten aber nur wenige von ihnen Fuß fassen, weil die große, mit dem ersten Fünfjahresplan einhergehende Industrialisierungsphase noch nicht eingesetzt hatte. Eine erhebliche Anzahl der schließlich im Land verbliebenen Österreicher geriet dann in den Jahren 1937/38 in die Gräuel des Großen Terrors. Etliche wurden als Spione erschossen, andere starben im Gulag, manche wurden verhaftet und dann ausgewiesen.

Nach China – und zurück!

Ein besonderes Schicksal ereilte eine Gruppe von 13 Kolonisten, die – angeführt von den Technikern Alfred Höflinger und Hugo Blasch – eine Art Genossenschaft in Ksyl-Orda bildete. Nach erfolgreicher Tätigkeit bei der Errichtung eines Krankenhauses übersiedelte die Genossenschaft (Artel) – mit Familienmitgliedern 39 Personen – in die Großstadt Alma-Ata. Aufgrund des zunehmend repressiveren Klimas und der schlechten Verdienstmöglichkeiten verließen sieben Familien 1933 Kasachstan in Richtung China. Sie ließen sich in der Provinz Sinkiang nieder, die hauptsächlich von Uiguren und anderen Turkvölkern bewohnt war.

Bald gerieten die Einwanderer in einen Aufstand der chinesisch-muslimischen Dunganen, wobei ihre Pässe in Verlust gerieten. 1939 wurden der Wiener Alfred Höflinger, Johann Pfliegl aus Wilhelmsburg, der Bergarbeiter Alois Fluch aus Grünbach am Schneeberg, der ehemalige k. u. k. Offizier Marian Kloc, der Schlosser Franz Konetschny aus Troppau, der Schlosser Heinrich Leeb aus Schönau an der Triesting und der Flugzeugmechaniker Rudolf Strach aus dem deutschen Gaggenau von der chinesischen Polizei verhaftet. Sie alle wurden im Sommer 1941 an den kasachischen NKWD ausgeliefert und am 31. März 1942 in Alma-Ata wegen Spionage zum Tod verurteilt und erschossen.

Die Witwe Maria Schlager aus Grünbach am Schneeberg, die sich mit ihren beiden Söhnen Franz und Martin im März 1926 der Uhlfeld-Kolonie angeschlossen hatte, heiratete in Alma-Ata Alois Fluch. Nach der Verhaftung von Alois Fluch und Rudolf Strach nahm sie den kleinen Robert Strach in ihre Familie auf, weil seine russische Mutter früh gestorben war.

Von der Auslieferung der Familienväter an die Sowjetunion und ihrer Erschießung in Alma-Ata erfuhren die Hinterbliebenen nichts. Martin Schlager wurde 1940 in Gulja (Yining) verhaftet, 1941 in Zentralchina freigelassen. Franz Schlager verbrachte die Jahre 1941 bis 1944 in Gulja im Gefängnis, er kam durch Zufall 1944 im Laufe muslimischer Aufstände frei. Die Familie fand in Schanghai zusammen. Maria Fluch-Schlager, ihren beiden Söhnen und Robert Strach gelang es Anfang 1948, nach Kanada auszuwandern, wo Robert Strach und eine Tochter von Franz Schlager bis heute leben.

Erwin Konetschny, der Sohn von Franz Konetschny, war ebenfalls in Gulja vorübergehend inhaftiert. Danach war er als Chauffeur und Mechaniker des amerikanischen Konsuls John Hall Paxton in Tihwa beschäftigt. Aus Loyalität zu seinem Arbeitgeber blieb er bis zur drohenden Machtübernahme der Kommunisten in Sinkiang. Die abenteuerliche Flucht des amerikanischen Konsuls und seiner Mitarbeiter samt Familien im Sommer 1949 über das Karakorum-Gebirge nach Indien erregte in der amerikanischen Presse großes Aufsehen. (Josef Vogl, 1.9.2017)