Es ist schwer, sich ihres Charmes zu erwehren: Die Kaiserpinguine sind nicht nur die größten, sondern wohl auch die bekanntesten Pinguine der Erde, gleichsam elegant wie possierlich gezeichnet, und noch dazu bringen sie Nachwuchs mit enormem Niedlichkeitsfaktor hervor. An den Uferzonen der Antarktis, wo sie sich von Krill und kleinen Fischen ernähren können, liegt ihr Revier – in einer Gegend, wo es kein anderes Wirbeltier über längere Zeit aushält. Ihre Strategie: die richtige (Feder-)Kleidung, Fettreserven und Gruppenkuscheln.

Ihre Lebensgeschichte könnte sich aber in eine besonders traurige verwandeln, wenn die globale Erwärmung nicht eingedämmt wird. Denn wie auch die Eisbären am Nordpol sind sie auf Eis am Meer angewiesen: Im Winter brüten sie auf küstennahem Meereis, und auf der Jagd können sie auf Eisschollen Pausen einlegen oder Zuflucht vor Raubtieren wie Schwertwalen und Seeleoparden finden.

Ertrinkende, erfrierende und verhungernde Küken

Dabei ist das richtige Ausmaß an Meereis wichtig, vor allem für junge Kaiserpinguine: "Wenn es zu wenig Meereis gibt, können die Küken ertrinken, sofern das Eis zu früh abbricht", sagt Stephanie Jenouvrier, Seevogelökologin an der US-amerikanischen Woods Hole Oceanographic Institution. "Wenn es zu viel Meereis gibt, werden die Ausflüge zur Futtersuche zu lang und beschwerlich, die Küken können verhungern."

Die Entwicklung hin zu immer weniger Eis ist in einigen Bereichen des Südpols bereits im Gange. In 30 Jahren ist die Meereisbedeckung in manchen Teilen der antarktischen Halbinsel schon um mehr als 60 Prozent geschrumpft, eine Kaiserpinguin-Kolonie wurde ausgelöscht: Hohe Temperaturen sorgten 2016 dafür, dass Eisschollen vom Festland abbrachen, bevor die Jungtiere schwimmen lernen konnten. Wahrscheinlich sind mehr als 10.000 Küken ertrunken. Hinzu kommt, dass Regenfälle dafür sorgen können, dass die Pinguinbabys im Extremfall erfrieren.

Gefährdete Existenz

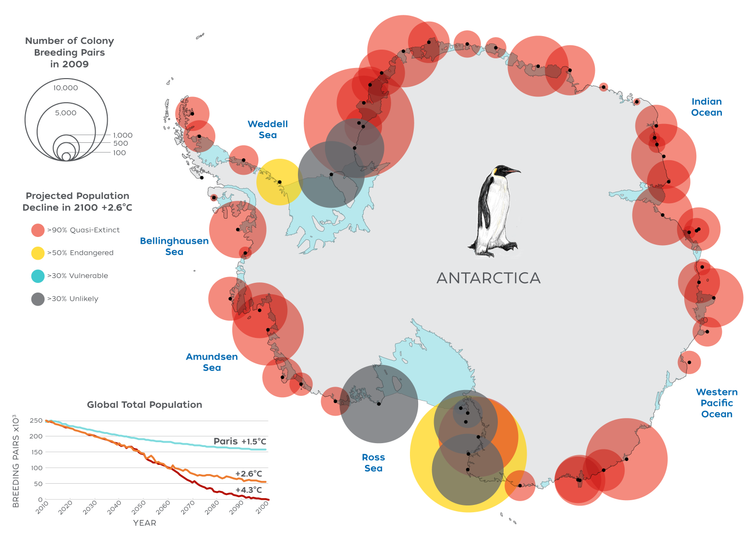

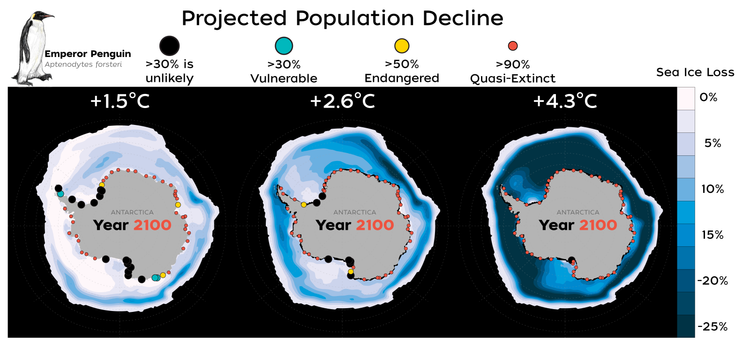

Obwohl es laut einer Studie aus dem Jahr 2020 noch etwa 280.000 Brutpaare gibt, die nahezu alle in der Antarktis leben, sehen die Prognosen ganz und gar nicht gut aus, wie ein Blick auf Jenouvriers aktuelle Arbeit zeigt. Im Journal "Global Change Biology" schreibt sie mit Fachkolleginnen und -kollegen, dass bis zum Jahr 2050 mindestens zwei Drittel der Kaiserpinguin-Kolonien keine Zukunft mehr haben könnten. Die Rede ist von einem "Quasi-Aussterben" der Populationen: Auch wenn einige Mitglieder noch am Leben bleiben, werden sie sich langfristig nicht ausreichend vermehren und den Weiterbestand sichern können.

Schuld daran sind auch extreme Klimaereignisse, wie das Forschungsteam nun erstmals feststellen konnte. Diese sorgen vereinfacht gesagt dafür, dass die Widerstands- und Anpassungsfähigkeiten der Kolonien abnehmen. Dadurch nimmt die generelle Anzahl der Individuen ab, sie sind immer schlechter miteinander verbunden und können sich nicht zusammenschließen, auch die genetische Variation geht zurück.

Bei Status quo zu 98 Prozent verschwunden

Auf dieses Ergebnis kamen die Forschenden, indem sie ein klimaabhängiges Populationsmodell, das auf der genauen Beobachtung der Tiere in den letzten 70 Jahren basiert, mit Daten aus hochauflösenden Satellitenbeobachtungen der Kolonien fütterten. Für verschiedene globale Erwärmungsszenarien berechneten sie die möglichen Auswirkungen auf die Kaiserpinguine.

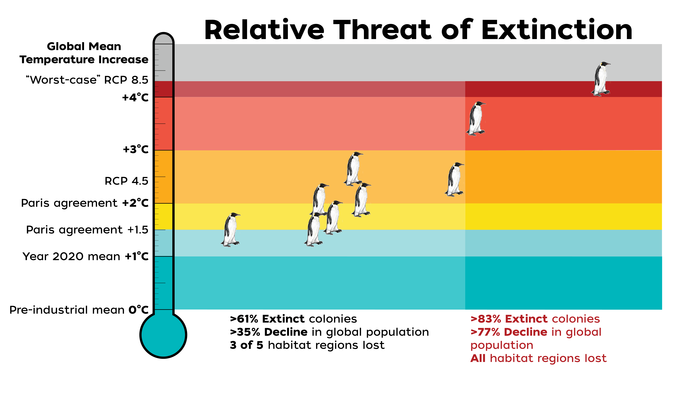

Extremereignisse, wie sie in den Satellitenaufzeichnungen beobachtet wurden, verstärken demnach die Rückgänge, die schon frühere Studien voraussagten: Kaiserpinguine dürften also noch früher aussterben als gedacht, wenn sich keine Veränderung einstellt. Steigen die Treibhausgasemissionen weiterhin in ähnlichem Ausmaß wie heute, sorgt das klar für einen weiteren Temperaturanstieg, der wiederum ein Zurückgehen des antarktischen Meereises bewirkt. Dann wird die Zahl der Pinguinpopulationen noch bis etwa 2040 langsam abnehmen. Anschließend wird sie jedoch wesentlich rapider zurückgehen: Das liegt daran, dass kaum mehr ausreichend Meereis vorhanden sein wird, das Ausmaß fällt also unter den notwendigen Schwellenwert. Dies führt zum Quasi-Aussterben der ganzen Art: 98 Prozent der Kolonien dürften bis 2100 verschwunden sein.

Philip Trathan, Leiter der Abteilung für Naturschutzbiologie beim British Antarctic Survey (BAS), der ebenfalls an der Studie beteiligt war, beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit antarktischen Pinguinen. Er betont, dass ein Temperaturanstieg von deutlich unter 2 Grad, wie er im Pariser Klimaabkommen vereinbart wurde, enorm wichtig für den Erhalt der Art wäre: "Dies würde sichere Orte für den Kaiserpinguin gewährleisten und den dramatischen Rückgang der weltweiten Population aufhalten."

Die Zukunft der Kaiserpinguine hänge also letztlich von den heute getroffenen Entscheidungen ab, das Wichtigste sei die Reduzierung der Treibhausgasemissionen, sagt der Forscher: "Wir hoffen, dass die Weltgesellschaft auf die Wissenschaft hört und die Zeit nutzt." Um die Antarktis und andere Ökosysteme zu schützen, brauche es rechtliche Rahmenbedingungen, die auch die aktuelle Studie liefern soll. Immerhin sollen die Kaiserpinguine nun in den USA aufgrund der besonderen Bedrohung durch den Klimawandel auf die Liste der bedrohten Tierarten gesetzt werden. (Julia Sica, 6.8.2021)