Am 6. Juni 1928 besuchte der 42-jährige Ezra Pound den damals 66-jährigen Arthur Schnitzler in dessen Haus in der Sternwartestraße 71 in Wien-Währing. Pound war einer der bedeutendsten Lyriker:innen seiner Generation und hatte wenige Wochen zuvor den mit 2.000 US-Dollar dotierten Dial-Award erhalten, um damit, den Richtlinien der Auszeichnung entsprechend, "Gott zu dienen (oder zur Hölle fahren), ganz wie man will". Mitte Mai wurde er für die "Wiener Allgemeine Zeitung" interviewt. Weshalb er nach Wien gekommen sei? "Um so viele Fragen an die Stadt und die Besten ihrer Bewohner zu stellen, wie nur er selbst, der komplizierte und alles erforschende Ezra Pound beantworten kann", lautete die kryptische Antwort, die die Zeitung am 17. Mai 1928 wiedergab. Was Pound in diesen Wochen in Wien tatsächlich machte, dazu fehlen weitgehend die Quellen. Doch wir wissen zumindest, dass er einen Prominenten getroffen hat: Arthur Schnitzler.

Das Zusammentreffen

Einen Termin bei Schnitzler zu bekommen war nicht einfach. In Lehmanns Wohnungsanzeiger – dem Wiener Adressbuch – stand zwar seine Adresse, aber keine Telefonnummer. Zur Begegnung kam es, weil ein Freund Ezra Pounds, der amerikanische Komponist George Antheil, ebenfalls gerade in der Stadt war und Konzerte gab. Dessen Frau Elisabeth, genannt "Böski", war die Tochter einer Cousine Schnitzlers. Sie war es, die die Geheimnummer eruierte und für alle drei eine Einladung aufstellte.

In seinen Memoiren "The Bad Boy of Music" schreibt Antheil, Pound habe sich gleich zu Beginn des (vermutlich auf Englisch geführten) Gesprächs mit dem falschen Ton eingeführt: "Ich bin ebenfalls Schriftsteller, Herr Schnitzler." Schnitzler habe mitleidsvoll geschaut und gefragt, ob er schon publiziert sei – aber das ging erst recht schief. Pound hatte schon acht Bücher herausgebracht, Schnitzler kannte keines. In seinem Tagebuch notierte sich Schnitzler zur Begegnung mit Herrn "Pond" (er schrieb ihn falsch), dass dieser mit James Joyce befreundet sei – er hatte ihn also primär in Bezug auf einen anderen Prominenten wahrgenommen. Nachdem sie Abschied genommen hatten, in der Straßenbahn, war Pound, wie Antheil überliefert, niedergeschlagen und enttäuscht.

Werk, nicht Autor

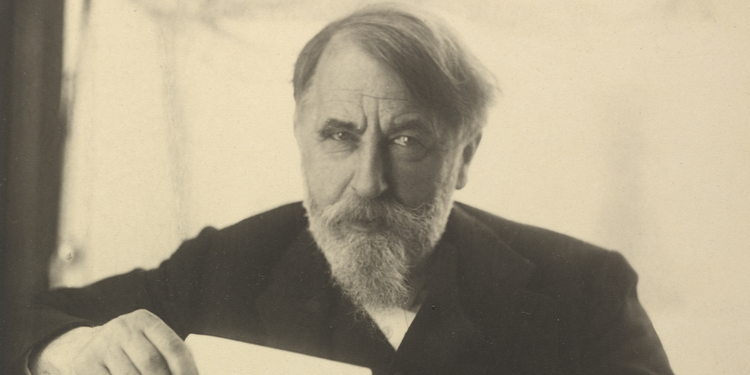

Schnitzler wäre der Erste gewesen, der zugegeben hätte, dass man nur enttäuscht werden konnte, wenn man große Erwartungen in ein Treffen mit ihm setzte. Er hielt nicht viel davon, seinen Zeitgenoss:innen einen Dichter vorzuspielen. Besucher:innen empfing Schnitzler ungern, nicht nur wegen seiner zunehmenden Schwerhörigkeit. Es hatte mit seinem Selbstverständnis als Schriftsteller zu tun: Was er zu sagen hatte, stand für ihn in seinen Büchern oder wurde von seinen Figuren auf den Theaterbrettern ausgesprochen. Wenn Reporter:innen Schnitzler um Interviews baten, antwortete er für gewöhnlich abschlägig: "Ich gebe keine Interviews."

Ein halbes Jahr vor Pounds Besuch hatte ihn die ungarische Journalistin Mária Rónay telefonisch um ein Interview ersucht. Ihr blieb nichts anderes übrig, als einen Text über die Unmöglichkeit, Schnitzler zu einem Interview zu bewegen, zu schreiben. Sie zitierte ihn: "Ein Interview kann ich nicht geben – glauben Sie mir, bitte, es ist unmöglich. Denn wenn ich mich von einem interviewen lasse, würden mich alle anderen bestürmen. Ich kann unmöglich Ausnahmen machen." Gut denkbar, dass ihn dieser fehlgeleitete Versuch dazu brachte, sich eine nicht im Telefonbuch gelistete Telefonnummer ("Geheimnummer") zuzulegen, "A 10.0.81".

Man kann nicht nicht kommunizieren

Auf persönliche Gespräche ließ sich Schnitzler auch mit ihm Unbekannten ein, doch durften diese nicht mitschreiben. Damit wollte er wohl eine ausgeglichene Gesprächssituation erzielen, ohne Hierarchiegefälle oder Aushorchen. Jemandem gegenüberzusitzen, der oder die sich zu ihm Notizen machte, lehnte er ab. Schnitzler war davon überzeugt, dass man über Jahre mit ihm befreundet gewesen sein musste, um mit Worten ein adäquates Bild von ihm zeichnen zu können.

Die Sprachhandlung, in Interviews zu sagen, dass man keine Interviews gebe, ist natürlich auch eine lehrbuchtaugliche "mixed message": zu kommunizieren, dass man nicht kommuniziere. Schnitzler war nicht Thomas Pynchon oder J. D. Salinger – berühmt, ohne in der Öffentlichkeit zu stehen. Er verstand (wenngleich möglicherweise nur implizit), dass es im Buchmarkt seiner Zeit zum Erfolg gehörte, eine Präsenz als öffentliche Person hinter seinen Büchern aufzubauen – dass, wer "Gesammelte Werke" schrieb, auch als sie ideell zusammenhaltende Person zur Verfügung stehen musste.

Von Havanna bis St. Petersburg

Trotz aller Beteuerungen und abschlägiger Antworten gab Schnitzler Interviews – in den letzten Jahren konnten über 80 Interviews nachgewiesen werden, die mehr als 120-mal in Zeitungen und Zeitschriften von Havanna bis St. Petersburg abgedruckt wurden. Besonders in den USA war Schnitzler am Ende seines Lebens eine internationale Prominenz, die auch unabhängig von seinem Werk existieren konnte.

Als etwa Schnitzlers Freund Felix Salten, ebenfalls Schriftsteller, 1930 auf einer Reise nach Pasadena auf Upton Sinclair traf, wollte sich dieser mit ihm über Schnitzler unterhalten. Von besonderer Bedeutung für seine Prominenz scheint auch die jüdische Diaspora in den USA gewesen zu sein, die in Schnitzler eine Verbindung zur "alten Welt" sah.

Interviews eines unwilligen Autors

Die Literaturwissenschafterin Marie Kolkenbrock hat Schnitzlers "mixed messages" mit dem Bild der doppelten Verneinung genauer gefasst: Schnitzler habe sich nicht als Jude verstanden, sondern als Nicht-nicht-Jude. Damit lehnte er die Rolle ab, in die er von der zunehmend antisemitischen Öffentlichkeit gedrängt wurde. Schnitzler als Nicht-nicht-Jude – das ist die Denkfigur, mit der sich das Bild des Autors als unzugängliche öffentliche Figur zeichnen lässt. Schnitzler gab nicht keine Interviews, sondern gab Interviews als unwilliger Autor, der sich zu entziehen vorgab.

Seine Distanzierung ist eine dynamische Position, die auch die Betrachtung dessen erfordert, wovon er sich fernzuhalten versuchte. Abstand zu halten in einer Zeit, in der die Massenmedien begannen, Intimität versprechende Textsorten wie "Interview" und "Homestory" zu verkaufen, war eine heikle Aufgabe. Wenn es aber einmal jemandem gelang – wie Ezra Pound im Juni 1928 –, den Abstand zum Promi Schnitzler zu überwinden, dann war Enttäuschung das häufigste Ergebnis.

"I have hated you now for too long"

Fast genau 30 Jahre später war Ezra Pound in der Situation, in der sich zuvor Schnitzler befunden hatte. Allerdings hatte Pound sich inzwischen dem Faschismus angedient und saß nach dem Krieg für seine rassistische und antisemitische Propaganda zeitweise im Gefängnis und in einer psychiatrischen Anstalt. Wieder nach Italien zurückgekehrt, bekam er Besuch von einem italienischen Dichter, 45 Jahre alt: Pier Paolo Pasolini. Doch Pasolini beherrschte das Spiel aus Referenz und Konfrontation besser. Er sprach sofort von seiner Abneigung gegen Pound: "I make a pact with you, Ezra Pound: I have hated you now for too long. I come to you as a grown son who had a hard-headed father." Das war zugleich eine Reverenz, denn er zitierte – mit Ausnahme des ausgewechselten Namens – ein Gedicht von Pound. Mit diesem Einstieg begann ein richtiges Gespräch. Dass ein Kamerateam von RAI dabei war, wird auch zum Gelingen beigetragen haben. (Martin Anton Müller, 21.10.2023)