Am Anfang war das Vogelgezwitscher, und die Flatterwesen besangen auch das Ende, vielleicht das Ende unserer Zeit. Milo Rau würzt das Finale von La clemenza di Tito mit pessimistischer Botschaft. Nur noch Gesänge der Vögel würde es geben, steht da geschrieben. Wer also würde unsere Geschichten erzählen, fragt Rau – und wem überhaupt noch?

Die nachdenkliche Mahnung läuft im Museumsquartier Wien in der Halle E untertitelartig auf einer Leinwand dahin, auf der zuvor eine Menge an Menschengeschichten erzählt wurde: Eine Livekamera transferierte die Emotionen der Figuren ins Riesenhaft-Tragische, was den Protagonisten durchaus Relevanz und Unmittelbarkeit gibt. Dieses gerne eingesetzte filmische Stilmittel markiert den substanzvollen Teil dieser Festwochen-Inszenierung des Intendanten.

Güte nur Strategie

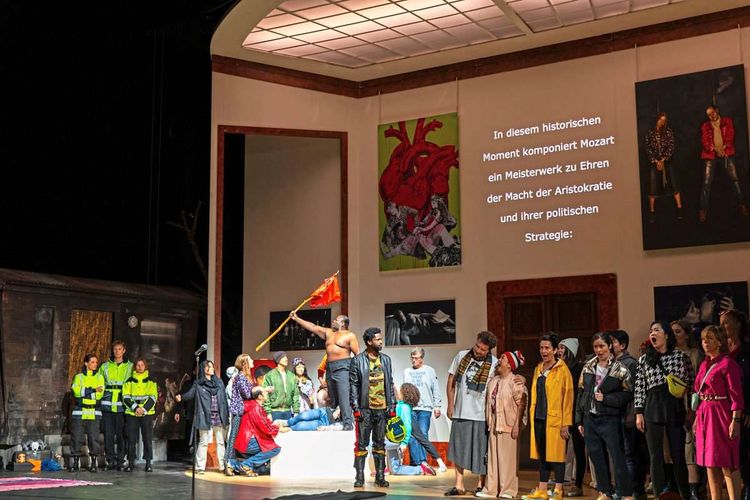

Rau hat jedoch mehr im Sinn, er implantiert in Mozarts Oper reale Personen und Problemzonen. Die zwei Jahre nach der Französischen Revolution für die Krönung von Leopold II. komponierte Huldigungsoper ist ihm ein Beleg für die Domestizierung von politischen Veränderungsfantasien. Titus ist ein bestenfalls strategisch Gütiger, eigentlich ein zynischer Möchtegernkünstler. Tupft er mit einem Malknüppel seine Farbeingebungen auf eine Leinwand, fällt der Chor der Hofschranzen mit "Ach!" und "Oh!" vor Ergriffenheit in kollektive Verzückung.

In diesem Raum, einem Museum, das sich Titus vielleicht in seinem Palast hat einrichten lassen, ist zwar auch Platz für die Revolution. Sie findet sich als kollektive Skulptur allerdings neutralisiert zu einer Art ästhetisch eingefrorenem Exponat im Museum der herrschenden Verhältnisse.

Spenden für die Armen

Die Rückseite von Titus' Palastmuseum stellt die reale Tristesse dar. Ein Flüchtlingslager wird zum Symbol des wahren Titus: Das Elend lässt er von Sicherheitskräften in Schach halten, während er für die Armen medienwirksam einen Scheck übergibt. Er tut dies vor einer Wand, auf der die Sponsorenlogos der Wiener Festwochen abgebildet sind. Quasi eine selbstkritische Volte des Regieintendanten.

Da ist also Interessantes dabei. Mit Fortdauer des Abends mutiert Clemenza aber zur ariosen Begleitmusik eines filmischen Nachspanns, in dem jene an der Produktion Mitwirkenden mit biografischen Erzählmomenten vorgestellt werden. Eine Wrestlerin aus Oberösterreich, ein Schauspieler aus Peru, Geflüchtete, die in Wien leben: Ihre Gedanken werden zum Subtext der vorbeitönenden Arien.

Wo Flüchtlinge hängen

Das sind im Verhältnis zur zuvor bisweilen drastisch dekonstruierten Oper geradezu subtile Eingriffe ins Original. Es gab noch Heftigeres. Eine Frau stand an der Rampe und schilderte ihre Flucht aus der Ukraine, bis sie zusammen mit einem Mann von vermummten Polizisten aufgehängt wird. Eine Art szenischer Holzhammer, der auch jenen Wiener Ex-Polizisten traf, der von seiner Theaterzuneigung erzählte. Ihm schnitt man, nach seiner Entkleidung, in einem Ritualakt gleichsam sein Herz heraus, das einen Abend lang mit blutigen Händen weitergereicht wurde.

Bei den Mitteln seiner Regiewahl pendelt Rau also zwischen drastischer Banalität und durchaus opernaffinen Elementen. Positives Beispiel: Per Heilung durch Schamanentum verlässt da Titus die Todesnähe nach dem Anschlag, was zum eindringlichen Bild einer hilflosen Existenz wird. Auch wenn dies inhaltlich zur Absicht, Titus als Zyniker zu zeigen, nicht passt, ist es eine der genau gearbeiteten Stellen. Dass daneben auch immer wieder ein Rückfall in kollektiv oratoriale Nullgesten stattfand, die an hilflose Freiluftinszenierungen erinnern, war schade. Es half Raus Wunschvorstellung, mit Kunst die Welt zu verändern, mutmaßlich nur wenig.

Auch Unmut zu hören

Nicht sehr hilfreich auch die durchschnittlichen vokalen Leistungen. Intensiv immerhin Anna Goryachova (als Sesto) und immerhin subtil in der Darstellung des Titus Jeremy Ovenden, der vom Timbre her die meisten Wünsche offenließ. An der Grenze zum Groben bisweilen auch Anna Malesza-Kutny (als Vitellia). Solide immerhin Maria Warenberg (als Annio) und Sarah Yang (als Servilla).

Die Camerata Salzburg unter Thomas Hengelbrock blieb in diesem akustisch heiklen Raum der prägnante, aber auch nie aus dem Schatten der ambivalenten Inszenierung tretende musikalische Partner. Final mischte sich doch einiges an Unmut in den Jubel für Rau. (Ljubiša Tošić, 22.5.2024)