Für die meisten Probleme der heutigen Zeit sind Fähigkeiten, digitale Technologie bedienen und verstehen zu können, ein Muss. Dazu zählt nicht nur die Umstellung auf das Homeoffice in Zeiten von Lockdown, auch ein Verständnis für Cybersicherheit oder grundlegende Kompetenz gegenüber künstlicher Intelligenz sind kaum noch aus der Wirtschaft wegzudenken. Meistgesucht, aber gleichzeitig rar sind Fachkräfte für Datenanalyse, Spezialisten für künstliche Intelligenz und Big Data, Prozessoptimierer und Automatisierungsexpertinnen.

Heute würden genau diese Faktoren den Erfolg eines Unternehmens ausmachen, sagt dazu Andreas Schleicher, Direktor für Bildung der OECD. Der Bildungsexperte hielt per Videozuschaltung einen Vortrag zu Digital Skills beim Kongress zu digitaler Transformation der Industriellenvereinigung in Wien, bevor Vertreterinnen aus Politik und Wirtschaft diskutierten.

Richtige Tools für die Effizienz

Mit dabei waren Michael Galbas, Projektmanager für digitale Bildungsangebote am Hasso-Plattner-Institut, Therese Niss, Abgeordnete zum Nationalrat und Bereichssprecherin für Forschung, Innovation und Digitalisierung (ÖVP), Rosemarie Pichler, Geschäftsführerin der Softwareingenieurschule 42 Vienna, und Markus Tomaschitz, Chef der Personalabteilung und Unternehmenssprecher von AVL List, einem Unternehmen für Antriebssysteme. Die Experten sind sich einig, dass die Fähigkeiten, mit digitaler Technologie richtig umzugehen und sie zu verstehen, nicht weit genug verbreitet sind.

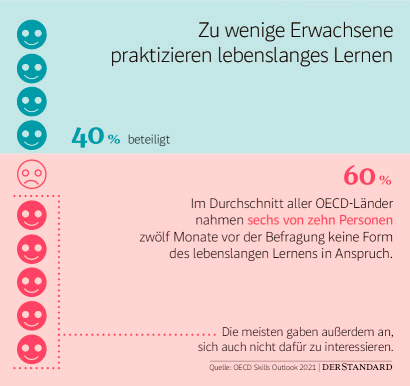

Mit dem sogenannten lebenslangen Lernen, wenn auch ältere Personen sich immer weiterbilden, könnte sich das verbessern. Dabei besteht aber Aufholbedarf: Laut einer Untersuchung der OECD 2021 nehmen in den Mitgliedsstaaten nur sechs von zehn Menschen am Lernen als Erwachsener teil – und planen es auch nicht.

Ihre Interessen und die Bedürfnisse der anderen klaffen auseinander. Unternehmen nutzen immer häufiger digitale Tools und Plattformen und verwenden mehr Technologien, um Effizienz zu messen oder Produkte zielgenau zu positionieren.

Nie aufhören zu lernen

Digitale Skills können auch helfen, personalisierter auf Bedürfnisse einzugehen. Mit Sensoren, Lernmanagement-Systemen und den digitalen Aktivitäten von Personen kann gemessen werden, wie sie arbeiten, was sie ablenkt oder welche Aufgaben ihnen liegen und welche weniger. Um zu verstehen, wie man Arbeit durch digitale Tools optimieren und einfacher gestalten kann, muss man sie aber auch verstehen und einordnen können.

Hierfür, sagt Schleicher, sei es besonders wichtig, sich weg von der Einstellung zu bewegen, dass etwas nur für die spätere Karriere angelernt wird und man beim Ziel angekommen wäre, sobald man im studierten Feld arbeite. "Früher haben wir gelernt, um zu arbeiten, jetzt ist Lernen gleich Arbeit", sagt der Bildungsexperte und plädiert gleichzeitig dafür, Arbeitsstätten zu motivierenden Lernstätten umzugestalten. Menschen müssten wissen, warum das, was sie lernen, wichtig für das Gemeinwohl sei. Ein ganzheitlicher Ansatz zum Digitalen soll Menschen mehr Lust auf das Lernen geben.

Mit Technologien für Cybersicherheit etwa könnte man kriminelle Handlungen gegenüber Unternehmen abwehren, mit bestimmten Tools den Klimawandel genauer analysieren und Naturkatastrophen vorhersagen. Es sollte also das Mindset der Menschen gegenüber digitalen Technologien geändert werden, weg von dem Gedanken, man gibt nur Zahlencodes zum Programmieren ein, hin zu der Einstellung, man würde Weltprobleme lösen. Aber auch die Ausbildung und die Weiterbildung bei digitaler Technologie müssen anschaulich, spielerisch und praktisch gestaltet werden. Menschen sollen an realen Problemen arbeiten und nicht einfach Theorie verinnerlichen. Mit kreativen Spielen könnte man digitale Kompetenz bereits in den Kindergärten platzieren.

Auf das richtige Vermitteln kommt es an

Doch das ist nicht alles: Lehrkräfte sollten Lehrbegleiter werden, diskutieren die Expertinnen und Experten. Sie müssten Fächer wie etwa Mathematik so lehren, dass sie auch spannend bleiben und als Teil der realen Welt verstanden werden. Dazu sollten Schülerinnen und Schüler häufiger auch außerhalb der Schule lernen, etwa Unternehmen besuchen oder in Museen gehen, um lebensnahe Beispiele von Technologien zu erleben. Denn wer nur im Klassenzimmer sitze, könne sich so schnell nicht begeistern. (Melanie Raidl, 18.10.2022)