Wenn tausende junge Menschen an einem sommerlichen Ferientag früh aufstehen, um sich am Schreibtisch sieben Stunden lang den Kopf über knifflige Fragen zu zerbrechen, muss ihnen der Termin wichtig sein. Dennoch wird nur jeder achte von ihnen mit Freude auf den strapaziösen Tag zurückblicken – alle anderen müssen einen anderen Karrierepfad einschlagen oder zumindest ein ganzes Jahr bis zur nächsten Chance warten. Heute, Freitag, steigt also wieder der berüchtigte "MedAT" – der Aufnahmetest für die Medizinstudien an den Med-Unis Wien, Graz und Innsbruck sowie der Medizinischen Fakultät der Uni Linz.

15.400 Personen haben sich für das im Herbst startende Studienjahr angemeldet, sie wollen durch eine gute Leistung beim MedAT einen der 1.850 Plätze ergattern. Abgefragt werden vor allem kognitive Fähigkeiten und Kenntnisse in medizinrelevanten Grundlagenfächern wie Biologie, Chemie und Mathematik – eine Nebenrolle spielen Fragen zu sozialen Kompetenzen und zum Textverständnis. Die Anforderungen für eine erfolgreiche Teilnahme sind nicht überall gleich: An der Med-Uni Wien, wo zehn Bewerbungen auf einen Platz kommen, wird man ein besseres Ergebnis als in Linz brauchen, weil es dort nur sieben Bewerbungen pro Platz gibt.

Beliebter Ruf nach Studienplätzen

Außerdem ist bedeutend, woher man kommt: Drei Viertel aller Studienplätze sind für Personen reserviert, die in Österreich maturiert haben. Wer sein Reifezeugnis in einem anderen EU-Land erlangt hat, kommt nur für die restlichen Plätze infrage, und Drittstaatsangehörige dürfen überhaupt nur um ein kleines Kontingent von fünf Prozent der Plätze mitspielen.

Diese Quotenregelung hat Österreich in einer langjährigen Auseinandersetzung mit der EU-Kommission durchgesetzt. Primär sollen damit die Konsequenzen des Ansturms deutscher Abiturienten auf das hiesige Medizinstudium begrenzt werden, zumal der Großteil nach dem Studium wieder in die Heimat zurückkehrt und somit dem österreichischen Gesundheitssystem abhandenkommt. Es ist diese Verknüpfung von Hochschule und dem Funktionieren des Sozialstaats, die dafür sorgt, dass über Rahmenbedingungen des Medizinstudiums stets breitflächiger diskutiert wird als bei anderen Uni-Fächern.

Da die Versorgungsprobleme im Gesundheitswesen in jüngster Zeit immer greifbarer wurden, wundert es nicht, dass auch das Studium wieder verstärkt ins Visier politischer Forderungen gerät. Die scheinbar simpelste Idee – eine Erhöhung der Platzzahlen für Studienanfänger – hört man vom schwarzen Bundeskanzler über blaue Abgeordnete bis zu roten Landeshauptleuten, wobei die SPÖ sogar für eine Verdopplung plädiert. Eine Umsetzung wäre aber weit weniger simpel, das betonen die Rektoren der Med-Unis einhellig: Eine starke Erhöhung der im europäischen Vergleich ohnehin überdurchschnittlichen Zahl der Plätze würde die Qualität des Studiums verschlechtern. Die schon länger fixierte schrittweise Anhebung auf 2.000 Plätze bis 2028 sei der Gipfel des Machbaren.

Wenige brechen heute ab

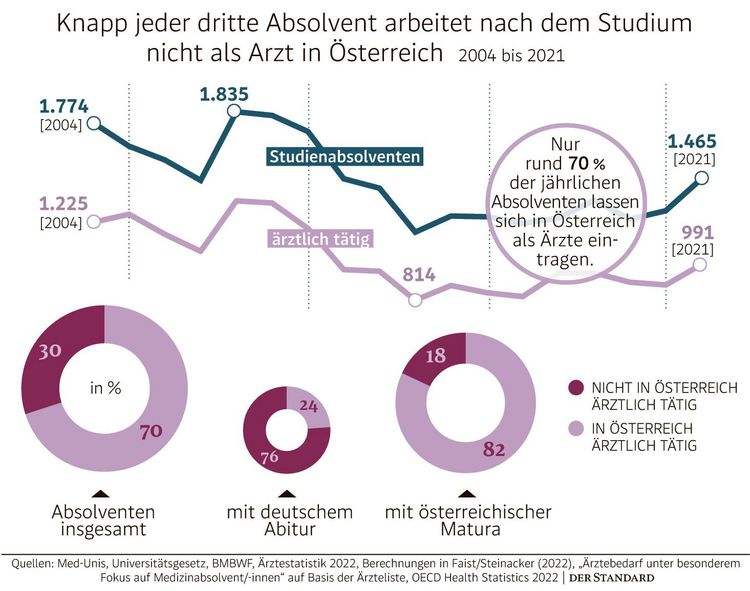

Doch selbst wenn man die Warnungen der Rektoren für interessengeleitet hält: Inwiefern wäre dem Gesundheitssystem durch mehr Studienanfängerinnen – die Mehrheit ist weiblich – wirklich geholfen? Die Anfängerzahlen allein heißen zunächst einmal nicht viel: Zu Beginn des Jahrtausends waren es deutlich mehr als jetzt, doch nicht einmal die Hälfte davon schloss das Studium tatsächlich ab. Unter den derzeitigen Bedingungen samt strengem Aufnahmetest für die öffentlichen Unis machen hingegen mehr als 90 Prozent ihr Studium fertig: Die Absolventenzahlen insgesamt (2021: 1.465) sind im Endeffekt nur mehr recht knapp unter dem damaligen Niveau (2005: 1.645).

Hinzu kommt, dass die Rede von einem quantitativen "Ärztemangel", den ein Zuwachs an Medizinstudierenden beheben sollte, zumindest im internationalen Vergleich fragwürdig ist, wo Österreich doch die zweithöchste Ärztedichte in der OECD aufweist. Das heißt aber nicht, dass man sich um die Ärztezahlen im Inland in den nächsten Jahren keine Sorgen machen muss, wie Berechnungen der Simulationsforscherin Claire Rippinger und ihres Kollegen Niki Popper bezeugen: Ihnen zufolge wird es im kommenden Jahrzehnt wegen der Altersstruktur insgesamt zu einem Rückgang der ärztlichen Vollzeitäquivalente kommen. Der werde vor allem im Kassenbereich einschlagen, weil dort viele in Pension gehen, während die nachrückenden Jungen zuerst im Spital arbeiten.

Probleme akut, Ausbildung lang

Ein Mehr an neuen Studierenden könne daran aber kurz- und mittelfristig nichts ändern, weil die Absolventen erst nach rund zwölf Jahren (sechs Jahre Studium plus weitere Ausbildungsphasen bis zum Facharzt) überhaupt vollwertig verfügbar wären, sprich: nachdem die Pensionierungswelle schon eingeschlagen hat. Das Forscherteam fügt auf STANDARD-Anfrage hinzu: Auch langfristig könne eine Erhöhung der Studienplätze den Mangel im Kassenbereich nicht kompensieren, weil im derzeitigen System wenig Anreize bestünden, auf Kassenstellen zu wechseln.

Wie also bringt man Medizinabsolventen dazu, deren Studium den Staat laut Rechnungshof im Schnitt eine halbe Million Euro kostet, in momentan unbeliebten Bereichen und Fächern tätig zu werden? Die immer wieder vorgeschlagenen Ansätze zur gesetzlichen Verpflichtung der Studierenden, mehrere Jahre in Österreich als Ärzte zu arbeiten, sind europa- und verfassungsrechtlich extrem heikel, die Hürden in der Umsetzung wären enorm. Das weiß auch Bildungsminister Martin Polaschek, der sich deshalb betont zurückhaltend zeigt. Völlig unklar ist beispielsweise wie man mit Absolventen umgehen würde, die eine Laufbahn in der medizinischen Forschung anstreben und für die eine mehrjähriges ärztliches Intermezzo kontraproduktiv wäre.

Pflicht und Stipendium

Praktikabler sind Modelle, bei denen die Studierenden sich freiwillig verpflichten und dafür im Gegenzug auch etwas von der öffentlichen Hand bekommen – wobei sich der Andrang von beiden Seiten noch in Grenzen hält. So sieht das Universitätsgesetz seit 2021 die Möglichkeit vor, einige Studienplätze für "Aufgaben im öffentlichen Interesse" zu reservieren. Bisher nutzt jedoch nur das Bundesheer diese Option für zehn jährliche Plätze, um Soldaten als künftige Militärärzte zu gewinnen. Dafür gelten für die Soldaten leichtere Aufnahmekriterien bei der Testleistung, und sie bekommen während der Studienzeit ein monatliches Gehalt von rund 1.000 Euro. Wer aussteigt oder nachher nicht für die zugesagten Jahre als Militärarzt aktiv ist, muss das Geld aber (zumindest teilweise) zurückzahlen.

Von den Bundesländern wird diese Option derzeit nicht ausgeschöpft, um etwa Studienplätze mit Kassenstellen "im öffentlichen Interesse" zu verknüpfen, wie das Wissenschaftsministerium dem STANDARD schreibt – es gebe aber mit allen Länden Verhandlungen für kommendes Jahr. Einige Bundesländer und die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) bieten indes bereits Stipendienmodelle für Personen an, die schon mitten im Studium sind. Die ÖGK zahlt neuerdings pro Monat 923 Euro für 50 Personen, die nach der Ausbildung für fünf Jahre eine Kassenstelle übernehmen.

Mehr Abwanderung als Zustrom

Dass sich auch deutsche Studierende in großer Zahl auf solche Modelle verpflichten, ist freilich unwahrscheinlich. Befragungen zeigen, dass die Hälfte schon vor dem Studium angibt, nachher wieder in die Heimat zurückkehren zu wollen – in der Realität beträgt der Abfluss deutscher Absolventen, die sich nicht in die österreichische Ärzteliste eintragen, im langjährigen Schnitt sogar 76 Prozent.

Aufgrund der Grenznähe ist die Med-Uni Innsbruck davon noch stärker betroffen. Ihr Rektor Wolfgang Fleischhacker macht einen generellen "Wettbewerbsnachteil" der heimischen Medizinerausbildung geltend: Die neunmonatige "Basisausbildung" nach dem Studium sorge für eine Verzögerung, die man in Deutschland nicht habe. Zudem gebe es in den Krankenhäusern mitunter Wartelisten auf Ausbildungsstellen, sagt Fleischhacker. Doch wer in Garmisch-Partenkirchen sofort eine Stelle bekomme, bleibe dann eben nicht in Österreich. Dementsprechend erblicken auch die Simulationsforscher Rippinger und Popper im Ausbau der Ausbildungsstellen in Spitälern eine wirksame Maßnahme.

Überhaupt wäre die Abwanderung wohl kein so ein heißes Thema, wenn die Zahl zuwandernder Ärzte damit Schritt hielte. Dafür scheinen die Arbeitsbedingungen für studierte Medizinerinnen in vielen Bereichen aber nicht attraktiv genug zu sein: Es kommen nicht einmal halb so viele nach Österreich wie von hier weggehen. (Theo Anders, 7.7.2023)