Das Kleinkind bekommt kaum Luft, das Gesicht schwillt an, die Haut juckt. Es hat einen allergischen Schock von einem Bienenstich. Die Eltern wissen nichts von der Allergie, ein Medikament haben sie nicht zur Hand. Sie rufen die Rettung.

Wie gut und schnell dem Kind geholfen werden kann, hängt in Österreich von Gemeinde, Bundesland, Wochentag, Uhrzeit und ein wenig Glück ab. Je nachdem kommen zwei Sanitäter – mitunter zwei junge Zivildiener – die Erste Hilfe leisten, aber keinen Epi-Pen gegen die Allergie verabreichen dürfen. Sie rufen die Notärztin. Das kann dauern – gerade in ländlichen Regionen, wo es an Notärzten mangelt. Es kann auch ein Notfallsanitäter kommen, der zwar Arzneien geben darf, aber im Rettungsauto fehlt der Epi-Pen. Wieder warten auf den Notarzt. Schlimmstenfalls verstreichen zu viele Minuten, in denen die Beteiligten nur zusehen können.

Leid ersparen

Solche Fälle kennt ein Notfallsanitäter, der anonym bleiben will. "Bei vielen Einsätzen hätten wir mit den richtigen Medikamenten den Patienten Leid erspart, Notsituationen besser überbrücken oder soweit stabilisieren können, dass ein Notarzt nicht zwingend notwendig wäre", berichtet der Ehrenamtliche beim Salzburger Roten Kreuz.

Das ist kein Einzelfall. Die Situation und die Ausbildung von Sanitäterinnen und Sanitätern standen zuletzt in der Kritik als ein Grazer Notfallsanitäter einen offenen Brief dazu verfasste. DER STANDARD berichtete. Bereits im Sommer wurden Rufe nach Neuerungen laut, nachdem Patienten nicht ausreichend geholfen werden konnte. Die Betroffenen im Rettungsdienst sowie Experten fordern eine Reform der Ausbildung und Professionalisierung auf internationalem Niveau. Und mit einheitlichem System und klarer Aufgabenteilung in der sogenannten Präklinik. Rettungsdienste wie das Rote Kreuz wollen hingegen eher ein Reförmchen und weiter auf ein System mit vielen Ehrenamtlichen, Zivildienern und Notärzten setzen.

Das Gesundheitsministerium startet wegen der vielen Forderungen demnächst eine Evaluierung der Ausbildung und des Berufsbilds – die Ergebnisse sollen in eine Novelle des Sanitätergesetzes fließen. "Grundsätzlich hat sich das System der Ehrenamtlichkeit und des Einsatzes von Zivildienern bewährt, die einen wichtigen Beitrag leisten. Es besteht Einigkeit, dass dieses System beibehalten werden soll", heißt es.

Fehlende Fähigkeiten

Clemens Kaltenberger findet das nicht mehr zeitgemäß. Der Vizepräsident des Bundesverbands Rettungsdienst sagt: "Wir werden uns das System, überall den Notarzt und die Rettung immer ins Spital zu schicken, wegen der demografischen Entwicklung nicht mehr leisten können. Das sieht man schon an den Wartezeiten in Spitälern."

Ähnlich sieht es der Grazer Notarzt Philipp Zoidl: "Rettungsdienst und Notfallmedizin werden als Hobby gesehen. Es gibt viele Freiwillige, die das gut machen, aber Notfälle sind keine Freizeitbeschäftigung, sondern Einsätze, die viel Routine benötigen." Der ehrenamtliche Salzburger Notfallsanitäter merkt das: "Wenn man fast überwiegend Krankentransporte macht, verlernt man die Notfallkompetenzen." Er sei oft in Szenarien, auf die er nicht vorbereitet sei. Seine Ausbildung sei "zu gering".

Die Folge: "Wir baden die Überlastung des Gesundheitssystems aus, verschärfen es zugleich durch zu viele Transporte ins Spital – eine Art Teufelskreis." Von zehn Einsätzen seien laut Kaltenberger etwa acht Transporte. Sanitäter sind da eher Taxifahrer als Retter in Not.

Und in der Not fehlen oft die nötigen Medikamente und Fähigkeiten, denn der Einsatz von Notfallsanitätern auf Rettungsautos ist nicht verpflichtend. Und es fehlen Zahlen, wo und wie viele Notfallsanitäter mit welchen Kompetenzen einsetzbar sind. Letztlich führt das dazu, dass ein allergischer Schock zwar in Linz gleich ist wie in Wien, die Rettung aber verschieden helfen darf.

Moderne Ausbildung

Denn die Ausgangssituation ist komplex: In Österreich sind die Gemeinden und Länder für die Rettung zuständig. Die Ausbildung ist bundesweit durch das Sanitätergesetz von 2002 geregelt, die Inhalte und Vermittlung übernehmen wiederum die Rettungsorganisationen.

Wer Sanitäterin werden will, muss insgesamt 260 Stunden Basisausbildung absolvieren. Für die Notfallsanitäterin muss man weitere 480 Stunden Theorie und Praxis hinter sich bringen. Dann kann man aufbauende Notfall-Module belegen: Arzneimittellehre, Venenzugang und Infusion oder Beatmung und Intubation. Nach 1640 Stunden, etwa einem Jahr, schließt man die höchste Stufe ab.

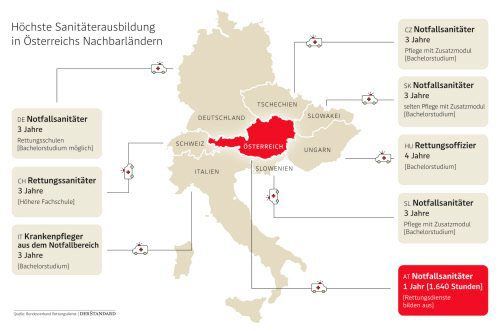

Verglichen mit anderen EU-Ländern ist Österreich Schlusslicht. In den meisten Nachbarländern dauert die Ausbildung drei Jahre, meist als Studium. Die Praxis im Spital sei zu kurz, Sanitäter würden zu wenige Notfälle sehen, so die Kritik. "Ein Chirurg macht hundert OPs, bevor er einen Blinddarm operieren darf. Wir schicken Leute mit 260 Stunden Ausbildung – weniger als eine Fußpflegerin – zur Geburt", kritisiert Kaltenberger.

Kein Berufsschutz

Und wenn etwas passiert, haften die Sanitäter, betont Stefan Wehinger, Sanitäter und Betriebsrat beim Innsbrucker Roten Kreuz. Er vermutet, dass sich die kurze Ausbildung an den Zivildienern orientiert. Die Fortbildungen seien zu gering, überprüft werde nur die Defibrilation – etwas, das jeder Laie machen darf.

Wegen der Kürze der Ausbildung gibt es keinen Berufsschutz für Sanitäter. In einem körperlich so anstrengenden Job sind die Beschäftigten nicht geschützt, wenn sie krankheitsbedingt nicht mehr arbeiten können. Ruhezeiten würden vielfach nicht eingehalten, technische Hilfen wie elektrische Tragen seien laut dem Betriebsrat kaum vorhanden. Und die Probleme seien schon lange bekannt – bereits bevor das Sanitätergesetz 2002 verhandelt wurde.

Studium für Sanitäter

Wie kann also eine Reform aussehen? Einer, der sich mit der Ausbildung befasst hat, ist Christoph Redelsteiner. Der Gesundheitswissenschafter hat an der Fachhochschule St. Pölten einen Kombi-Bachelor aus Pflegestudium und Sanitäterausbildung aufgebaut – der einzige dieser Art in Österreich.

Ihm schwebt ein mehrstufiges System vor, der Aufbau könnte an den Qualifikationsstufen der Pflege angelehnt werden. Ein früher Einstieg wäre ein Freifach, wo Schüler eine erste Ausbildung erhalten und im Zivildienst, Freiwilligen Sozialen Jahr oder für ein Studium einen Vorsprung hätten. Auch eine Lehre kann sich Redelsteiner vorstellen. Die höchste Stufe, der Notfallsanitäter mit speziellen Kompetenzen, sollte mit Bachelor abschließen.

Ebenso müsse die Durchlässigkeit zwischen einfachem Sanitäter ins Bachelor-Studium oder in die Pflege verbessert werden. Eine Ausbildung zum Rettungssanitäter oder zur Notfallsanitäterin ist derzeit nicht anerkannt. Man schließt auf dem Niveau eines Hilfsarbeiters ab. Wer etwa nach dem Zivildienst ein Pflegestudium beginnt, muss bei null anfangen. Selbst die Erste-Hilfe-Prüfung wird nicht angerechnet.

Rolle der Notärztinnen und Notärzte

Wichtig sei laut Redelsteiner, dass die Sanitäter lernen, Patienten einzuschätzen, wann es den Notarzt und die Ambulanz benötigt und wann der Husten beim Hausarzt besser aufgehoben ist. Letzteres hält auch das Rote Kreuz auf STANDARD-Anfrage für "die vermutlich wichtigste Änderung im Sanitätergesetz" hinsichtlich der Patientenstromlenkung. Auch die "Aus-, Fort- und Weiterbildung sollte inhaltlich und vom Ausmaß an die gängige Praxis angepasst werden. So ist etwa die Telemedizin nicht geregelt", heißt es. Zwar sei die Grundausbildung kürzer als in anderen Ländern, dafür gebe es viele Fortbildungsmöglichkeiten.

"Die Anhebung der Ausbildungsstunden allein garantiert keine bessere Versorgungsqualität", entgegnet das Rote Kreuz. Es sei "nicht zielführend", den Notärztemangel als Argument dafür zu verwenden. "Tritt ein Notfall ein, benötigen lebensgefährlich Erkrankte oder Verletzte oft eine medizinische Behandlung, die nur von Notärzt:innen erbracht werden kann, nicht von Sanitäter:innen – unabhängig, wie gut sie ausgebildet sind."

Weiter auf Notärzte zu setzen, ohne die Notfallsanitäter verpflichtend einzusetzen, sieht Notarzt Zoidl kritisch. Es gebe Tage, da sei nicht jeder Bezirk in der Steiermark mit einem Notarzt besetzt – das werde sich verschlimmern, vermutet er. Noch komme meistens der Notarzt, aber oft werde er gar nicht gebraucht.

Paradigmenwechsel

Den Berufsvertretern geht es mit einer Ausbildungsreform nicht um ein Paramedics-System, wo im präklinischen Bereich nur Notfallsanitäter, aber keine Notärzte unterwegs sind. Sondern vielmehr um das Beste aus beiden Welten, einen Paradigmenwechsel, der das Gesundheitssystem entlasten könnte und den Patienten zugute käme.

Eine bundesweite Trennung in Krankentransport und Rettungsdienst würde laut Experte Redelsteiner Abhilfe für Notfallpatienten schaffen. Freiwillige könnten sich im Krankentransport einbringen, den Rettungswagen lenken, auch als Ersthelfer in der Nachbarschaft seien sie unersetzbar. Dass den Organisationen mit einer höheren Ausbildung die Retter abhandenkommen, glaubt Redelsteiner daher nicht.

Nur wenige machen derzeit den Beruf lange. Und viele Freiwillige fragen sich, ob das Hobby mit dem Leben vereinbar ist. "Sechs bis acht Einsätze im Nachtdienst sind Standard. Da kommt man kaum zum Schlafen. Berufstätige tun sich das nicht mehr an", beobachtet der ehrenamtliche Notfallsanitäter aus Salzburg. Auch er hadere damit. (Selina Thaler, 6.2.2023)