Es war eine Meldung, die ihn faszinierte und zugleich erschreckte, erinnert sich Heinz Faßmann, Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Wie viele andere liest er Mitte Juni, einem US-amerikanischen Forschungsteam sei es gelungen, künstliche Embryonen herzustellen. Doch dann die Erkenntnis: Das US-amerikanische Team hatte "nur" embryoähnliche Strukturen aus menschlichen Stammzellen erzeugt, nicht aber synthetische Embryonen hergestellt, wie in einigen Berichten zu lesen war.

Derartige Meldungen würden ein falsches Bild und falsche Vorstellungen vermitteln, worum es sich bei den wissenschaftlich korrekt als Embryomodellen bezeichneten Strukturen handelt. So entstünden in der Öffentlichkeit irreführende Ideen zu "Menschen aus dem Labor", erklärte Faßmann am Montagnachmittag bei einem Hintergrundgespräch mit Expertinnen und Experten zum Thema.

Solch dystopische Visionen entkräftete Jürgen Knoblich, der interimistische Leiter des Instituts für Molekulare Biotechnologie (IMBA) der ÖWA, postwendend. Niemals könne aus solchen Modellen tatsächlich ein Mensch entstehen, unterstreicht der Wissenschafter. Denn innerhalb kurzer Zeit sammeln sich dort Gendefekte an, auch seien die Strukturen nicht annähernd so gut organisiert wie echte Embryonen im Frühstadium.

Früheste Entwicklungsstadien

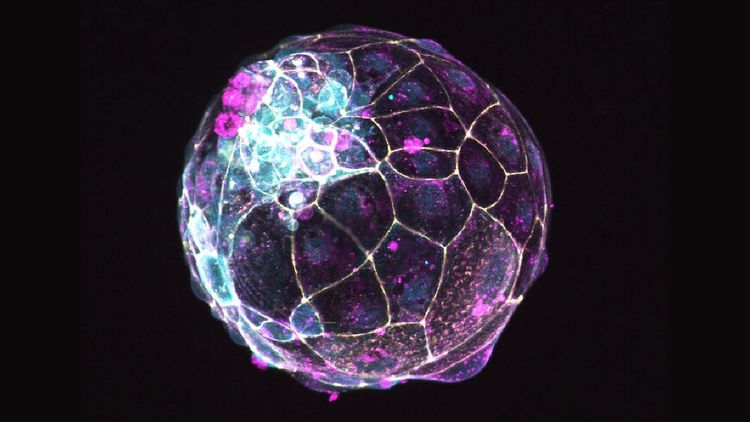

"In den vergangenen zehn Jahren wurden im Labor Embryomodelle entwickelt, indem tierische oder menschliche Stammzellen zu einer Art kleinen Kugel zusammengefügt werden", erklärt Nicolas Rivron. Der Wissenschafter leitet eine Forschungsgruppe am IMBA, die seit Jahren mit Embryomodellen arbeitet. Mithilfe dieser Strukturen, die kleiner als der Durchmesser eines Haares sind, ließen sich manche Aspekte der frühsten Phase in der menschlichen Entwicklung nachbilden, erläutert Rivron.

"Wir wissen mehr über die Oberfläche des Mars als darüber, was in frühen Entwicklungsphasen im Mutterleib vor sich geht." Forschungsgruppenleiter Nicolas Rivron

Anhand dieser Modelle versucht die Forschung, mehr Wissen über jene Vorgänge und möglichen Komplikationen zu gewinnen, die in den ersten Tagen nach der Befruchtung einer Eizelle auftreten können. Am IMBA arbeite man mit Embryomodellen, die in etwa dem Entwicklungsstand nach sieben Tagen nach der Befruchtung entsprechen.

Rätselhafte Einnistung

Ziel dieser Arbeit ist es, die reproduktive Gesundheit und die pränatale Präventivmedizin zu verbessern. Relevant ist diese Forschung auch, da Schwangerschaften beim Menschen - im Vergleich zu anderen Spezies - zumeist an der Einnistung einer befruchteten Eizelle in der Gebärmutter scheitern. "Warum das so ist, wissen wir bisher nicht", sagt Knoblich.

"Wir wissen mehr über die Oberfläche des Mars als darüber, was in der frühesten Entwicklungsphase im Mutterleib vor sich geht", bringt es Rivron auf den Punkt. Die Arbeit mit Embryomodellen soll diese Wissenslücken schließen. Ihre Erforschung bringt der Medizin etwa neue Erkenntnisse, die dazu beitragen können, Fehlgeburten zu vermeiden oder die Erfolgschancen einer In-vitro-Fertilisation zu verbessern.

Starke ethische Schranken

Einen großen Teil der Arbeit mit diesen aus Stammzellen hergestellten Strukturen machen Rivron zufolge die Abschätzung und Berücksichtigung ethischer Aspekte aus. Die heimische Forschung orientiert sich dabei an Richtlinien der Europäischen Union und der International Society for Stem Cell Research (ISSCR). Letztere schreiben vor, dass die Forschung an Embryomodellen nur mit überzeugender wissenschaftlicher Begründung und nach Überprüfung und Genehmigung durch ein fachliches Gremium erfolgen darf.

Auch verbieten sie die Übertragung menschlicher Embryonenmodelle in eine Gebärmutter, egal ob von Tier oder Mensch. Alle an der ÖAW geplanten Arbeiten werden zudem vorab von der Kommission für Wissenschaftsethik geprüft. All diese Sicherheitsschranken sollen den wissenschaftlichen Fortschritt ermöglichen und gleichzeitig unethische Forschungsansinnen unterbinden.

Kritik an Kommunikation

Die kürzlich aufgeflammte Debatte um die fälschlicherweise als "künstliche Embryonen" bezeichneten Stammzellmodelle nahm bei einem Symposium der ISSCR ihren Ausgang. Magdalena Żernicka-Goetz vom California Institute of Technology berichtete dort von Fortschritten in der Entwicklung von Embryomodellen. Ihre Forschungsgruppe habe aus menschlichen pluripotenten Stammzellen ein solches entwickelt, das in etwa dem Entwicklungsstand 14 Tage nach der Befruchtung einer Eizelle entspreche. Ähnliches war von israelischen und chinesischen Forschenden berichtet worden.

Diese Fortschritte seien zu begrüßen, es handle sich aber lediglich um die Verbesserung bestehender Modelle und nicht um eine nobelpreisverdächtige Neuerung, sagte Knoblich. Äußerst kritisch sehen die Wiener Forschenden die Art der Kommunikation: Einerseits waren die Teams ohne einsehbare Daten an die Öffentlichkeit gegangen, auch jetzt liegen lediglich Preprints der Studien vor - also Versionen, die nicht von anderen Fachleuten geprüft wurden. Andererseits war die folgende mediale Darstellung stark irreführend, da man es bei Stammzellmodellen eben nicht mit Embryos zu tun habe. (Marlene Erhart, 4.7.2023)