Das Ende ist nahe. "Es ist wie auf einer Palliativstation", sagt ein Mitarbeiter der "Wiener Zeitung". Er gehört zu jenen, die Abschied nehmen müssen, von den Kolleginnen und Kollegen und von einer Zeitung, die für die meisten mehr war als nur ein Arbeitgeber.

Was unter Türkis-Blau paktiert wurde, wird unter Schwarz-Grün zur Realität. Nach 320 Jahren endet die Geschichte der gedruckten "Wiener Zeitung". Sie mutiert am 1. Juli von der ältesten noch erscheinenden Tageszeitung der Welt zu einem Medium mit Schwerpunkt Online. Was bleibt: Sie befindet sich weiter im Eigentum der Republik – und ist fester denn je in ÖVP-Hand.

"Institutionelle Gleichgültigkeit"

"Digitales Kompassmedium" nennt es Geschäftsführer Martin Fleischhacker. Fakt ist: Mit der Transformation verlieren rund 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Job. Drei Viertel der Belegschaft in der Redaktion müssen gehen – darunter ist die gesamte Führungsriege. Der Abschied von der "Wiener Zeitung" dürfte für einige der Abschied vom Journalismus sein. Die Jobs in der Branche sind rar.

Der ehemalige Chefredakteur des Blattes, Walter Hämmerle, spricht von einer "institutionellen Gleichgültigkeit" gegenüber dem redaktionellen Produkt seitens der Eigentümer. Niemand habe die "Wiener Zeitung" groß werden lassen wollen. So beschränkte sich das Abo-Marketing hauptsächlich auf Werbung im eigenen Blatt. Aus unternehmerischer Sicht logisch: Der Preis einer Ausgabe war mit einem Euro fixiert, jedes Abo somit ein Verlustgeschäft.

Immer weitergereicht

Ein Zustand, der vielen recht war: der privat finanzierten Konkurrenz, die nichts zu befürchten hatte, und der Regierung, die wegen der überschaubaren Reichweite selbst hartnäckige Journalisten gewähren ließ. Die Redaktion selbst drängte zwar auf Innovationen, wurde aber nicht gehört. Ungestört verrichtete sie ihre gewohnte Arbeit. Ohne den Druck, online um Klicks zu konkurrieren.

Unter der Woche druckte die Zeitung rund 14.000 Exemplare, am Wochenende 39.000. Geld floss, durch Pflichtveröffentlichungen von Unternehmen im beiliegenden Amtsblatt. Laut Fleischhacker haben sie über die Jahre zwischen 85 und 90 Prozent des Umsatzes ausgemacht.

Seit den 1990er-Jahren haben Wirtschaftsvertreter auf das Ende der Pflichtinserate und somit die Einstellung der Zeitung gepocht. Die grundsätzliche Frage, ob und wie ein zeitgemäßes Medium in Staatshand funktionieren könne, reichte die eine Regierung zur nächsten weiter. Das jetzige Ende paktierte die türkis-blaue Regierung im Jahr 2018 unter Medienminister Gernot Blümel und Kanzler Sebastian Kurz (beide ÖVP). Im Stile eines "österreichisch-ungarischen Mini-Orbán", sagt Thomas Seifert dazu. Er führt derzeit noch die Chefredaktion gemeinsam mit Judith Belfkih. Nicht mehr lange, beide gehen.

Der Aufsichtsrat wurde mit ÖVP-nahem Personal wie Parteianwalt Werner Suppan besetzt, auch Geschäftsführer Fleischhacker war bei der Jungen Volkspartei. Die GmbH wuchs, während die Redaktion schrumpfte.

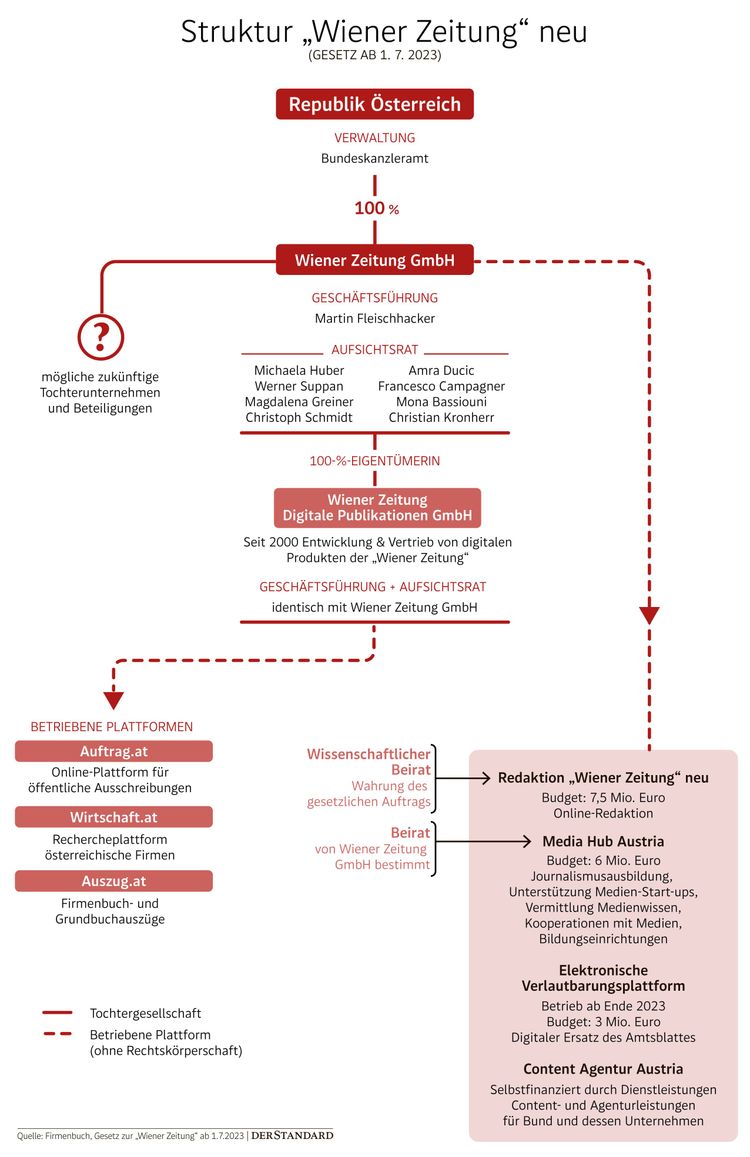

Struktur in Gesetz

Ausgebaut wurden eine Journalismusausbildung, ein "Media-Hub" und die "Content Agentur Austria", die für Ministerien und Unternehmen Informationen "aufbereiten" soll. Eine Entwicklung, die sich durch den bisherigen gesetzlichen Auftrag, schlicht die Herausgabe der "Wiener Zeitung", nur schwer argumentieren ließ.

Das neue Gesetz für die "Wiener Zeitung" schreibt die gewachsene Unternehmensstruktur jetzt fest und wurde mit Regierungsstimmen Ende April im Nationalrat beschlossen. Die Opposition hatte eine namentliche Abstimmung verlangt, um festzuhalten, wer in ihren Augen die "Totengräber" seien. Nicht nur die Opposition, auch Fachleute und etliche NGOs kritisierten das Gesetz in etlichen Stellungnahmen scharf. "Nebulös und zentralistisch", "staatliche Blackbox", "Doppelgleisigkeiten" sind nur einige der Schlagworte, mit denen gewarnt wurde.

Zu viele Fragen blieben offen: Wozu braucht es eine Journalismusausbildung, die dem Kanzleramt unterstellt ist, wenn es bereits hochkarätige private Träger gibt? Warum soll die Republik mit der Content-Agentur ins Marketinggeschäft einsteigen? Wieso dürfen weitere, nicht näher genannte Unternehmen gegründet und Beteiligungen erworben werden – ohne parlamentarische Kontrolle? Und weshalb wurde das neue Medium per Gesetz nicht besser vor möglichem Einfluss geschützt, wie es etwa bei anderen, modernen aus dem Staatshaushalt finanzierten Medien, zum Beispiel der Deutschen Welle, der Fall ist?

Unwahrheiten der Politik

Die Zweifel nährte auch die Politik, die teils mit Unwahrheiten arbeitete. So begründete Schwarz-Grün sein Vorgehen immer wieder mit einer EU-Richtlinie zur Digitalisierung des Amtsblatts, die ein Ende der Pflichtinserate vorschreibe. Tatsächlich lässt die Bestimmung Spielraum: Als "hanebüchen" bezeichnet der Erste Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas (ÖVP), die Argumentation. Sich hier an der EU abzuputzen sei unredlich.

Alternativlos sei das Vorgehen gewesen, weil es keine seriösen Interessenten für die Übernahme des Mediums gegeben habe, argumentierten Grüne und ÖVP. Falsch, sagen etliche mit den Vorgängen Vertraute. Nie habe die Republik Gespräche geführt, um seriöse Angebote einzuholen. Statt Dialog habe es "Gesprächsverweigerung" gegeben, konstatiert auch Karas.

Potenter Player

Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) versuchte zu kalmieren: Jeder Mitarbeiter der "Wiener Zeitung" könne sich am neuen Geschäftsmodell beteiligen, sagte sie im vergangenen Jahr. Die Realität sah anders aus: Bei den mindestens 63 Vertragsauflösungen habe keine Person, mit der DER STANDARD gesprochen hat, das Gefühl bekommen, gewollt zu werden. "Mit Revolver an der Brust" seien die Gespräche geführt worden. Einige Klagen sind angekündigt.

Laut Geschäftsführer Fleischhacker sollen an die 20 Personen in der Redaktion beschäftigt bleiben, die Chefredaktion ausgeschrieben und ein Statut mit Mitspracherechten bei ihrer Bestellung erarbeitet werden. Zudem garantiere ein wissenschaftlicher Beirat die Unabhängigkeit der Redaktion. Man werde weiterhin "unabhängigen Qualitätsjournalismus" betreiben. Die erste Printausgabe soll mit Jahresbeginn 2024 erscheinen. Produkt und Erscheinungsintervall befänden sich aber noch in Entwicklung, sagt Fleischhacker.

Budget ist dafür erst einmal genug vorhanden: Jährlich erhält die GmbH 16,5 Millionen Euro aus dem Budget, 7,5 davon gehen an die Redaktion, sechs Millionen an die Journalismusausbildung.

Davon profitieren erst einmal viele: Private Medien, die nicht zuletzt angesichts der Teuerung mit dem Rücken zur Wand stehen, erhalten über das Traineeship bezahlten Nachwuchs, und neue Anbieter journalistischer Produkte, die bei den herkömmlichen Medienförderungen weitgehend durch die Finger schauen, sind ab Juli Geschäftspartner der neuen "Wiener Zeitung".

Mehr Social Media

Dabei sind etwa der Digitalverlag Hashtag oder Missing Link Media. Beide unverdächtig der politischen Einflussnahme und bekannt dafür, moderne Formate zu entwickeln und Zielgruppen zu erreichen, die klassischen Printmedien bereits den Rücken gekehrt haben. Sie zeigen, wohin die Reise mit 1. Juli hingehen könnte: multimedialer Fokus auf junge Menschen, Videoformate für Social Media, Erklärjournalismus statt tagesaktueller Berichterstattung.

Hashtag-Geschäftsführer Stefan Apfl sagt, es seien ihnen keine inhaltlichen Grenzen gesetzt worden. Sein Verlag entwickle zwei tägliche journalistische Videoformate für Tiktok und Instagram sowie ein weiteres für Youtube, das in Richtung Dokumentation und Reportage gehe. Das Hashtag-Konzept nennt Apfl "trojanischen Journalismus": Die Form von Produktion und Konsumation entspreche jenen der jeweiligen Social-Media-Plattformen, während der Inhalt qualitativ hochwertiger Journalismus sei. Die Formate, die er mit der und für die "Wiener Zeitung" entwickle, sollen "experimentelle Leuchttürme" sein, die er auch als Inspiration für andere Medienhäuser und Verlage sieht. Auch Stefan Lassnig von Missing Link Media sagt, inhaltlich frei zu arbeiten. Er hat einen Auftrag für Podcast-Produktionen bekommen und bereits beim Media Hub mitgearbeitet. Mehr Details wollte er auf Nachfrage nicht nennen.

Generell hält sich das Projektteam mit Ansagen zum neuen Produkt zurück. Zu viel wolle man vor dem Launch im Juli nicht verraten. Es soll weiterhin "unabhängigen Qualitätsjournalismus" geben, der sich am öffentlich-rechtlichen Auftrag orientiere, sagt Katharina Schmidt, einst Redakteurin der "Wiener Zeitung", später für die Content Agentur tätig und jetzt maßgeblich am Relaunch beteiligt. Ihre Arbeit verdiene, "dass man sich mit neutralem Blick darauf einlässt". Für sachliches Feedback richte man einen Kanal ein, um das Medium im Austausch stetig weiterzuentwickeln. Warum also die Aufregung?

Daniela Kraus vom Presseclub Concordia erklärt das Misstrauen gegenüber der Konstruktion so: "Wir sehen hier einen öffentlich finanzierten Etat, der jedwede Transparenz und Kontrolle vermissen lässt." Intransparente Medienförderung ohne klare Kriterien – keine große Unbekannte hierzulande. (Laurin Lorenz, Oliver Mark, 24.6.2023)